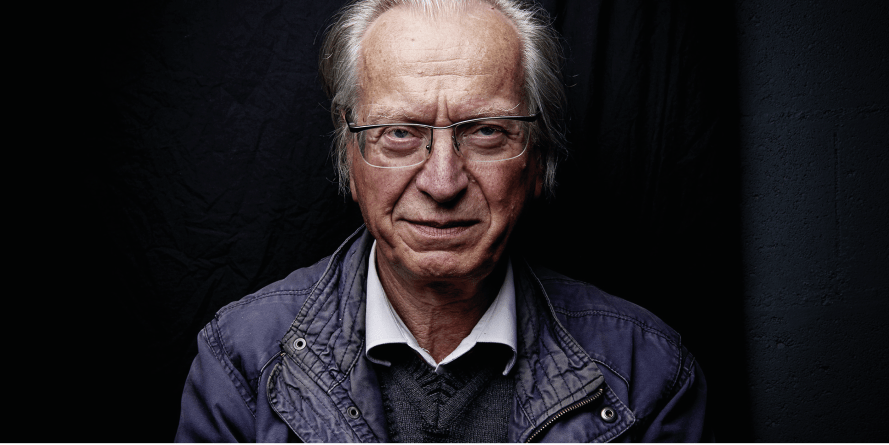

Frédéric Lordon est économiste. Directeur de recherches au CNRS, il demeure l’un des penseurs les plus pointus de la gauche radicale. Iconoclaste, ce dernier s’éloigne tout autant du marxisme-léninisme d’antan que de l’anarchisme le plus borné. Dans « Vivre sans ? » (La Fabrique, 2019), il étudie avec précision les propositions philosophiques visant à se passer du pouvoir tout en signalant les limites de celles-ci. Si pour lui les instances collectives de contrôle, « c’est l’enfer », il n’en souligne pas moins leur nécessité. Un ouvrage décapant.

D’emblée, l’interlocuteur de l’économiste met le doigt où cela fait mal : il est actuellement plus facile de se figurer la fin du monde que celle du capitalisme. Le communisme, souvent associé aux dictatures qui ont émaillé le XXe siècle, semble illégitime et relégué à jamais dans les poubelles de l’Histoire. Cependant, le mode de production dans lequel nous sommes englués amène aussi son lot de calamités : crise climatique écocide et anthropocide, brutalité des rapports sociaux, détresse existentielle généralisée, le constat du néo-libéralisme n’est pas non plus reluisant. Renvoyant dos à dos l’autoritarisme des bureaucraties et le désastre capitaliste de notre époque, un ensemble d’acteurs et de penseurs, associés parfois à l’anarchisme, ont pour horizon ce que Lordon nomme l’imaginaire du « vivre sans » : puisque les institutions, c’est l’enfer, il s’agit de s’en passer.

À défaut d’un affrontement direct à visée révolutionnaire, il s’agit de déserter : à l’université, il est devenu impossible de penser, dans l’édition, il n’est plus question d’écrire, quant à l’hôpital, soigner n’y est plus une priorité. La loi du profit triomphe au sein de tous les pans de la société et cela crée une situation invivable.

À cela s’ajoute un problème intrinsèque aux institutions qui enrégimentent nos vies : Lordon affirme qu’elles sont rongées par un mal funeste. Découplées de leur finalité première, à savoir servir ses bénéficiaires, les institutions tombent très souvent dans les mains d’autocrates véreux qui les utilisent dans un but d’accroissement de leur propre pouvoir : puisque ces instances établissent inévitablement une hiérarchie entre les concepteurs des tâches et ceux qui doivent les exécuter, les supérieurs ont la fâcheuse tendance d’abuser de leurs prérogatives au détriment de la majorité. Le dévoiement devient donc la règle et crée une situation de rigidification, voire de pétrification des institutions : ainsi, le pouvoir, c’est la mort, plus précisément celle des sujets. Si au départ, l’équipe peut se trouver portée par un dynamisme sain et gorgé de vitalité, le dirigeant finit par atrophier les puissances d’agir de chacun par la normalisation qui tombe du système de pouvoir. Dans son « bon droit », l’institution se transforme peu à peu en un bloc auto-centré qui ne vise qu’à se perpétuer lui-même au détriment de ses finalités.

Contre la société des morts-vivants qui se contentent d’appliquer les ordres de monstres froids, l’économiste rappelle que vivre revient à différer : l’identité pure, le Même intransitif, c’est la fixation définitive donc la mort. La vie, créatrice de multiplicités, implique de s’aventurer, qui étymologiquement renvoie au fait d’ « advenir » ; Jacques Derrida parlait à ce propos de différance : « La valeur de l’existence humaine, c’est de pouvoir différer » écrit l’auteur.

À l’encontre d’un préjugé tenace, le libéralisme n’apprécie pas la vraie « différance » : si ses défenseurs louent la concurrence non-faussée des idées sur le marché, les politiques libérales assignent toujours ses obligés à un cadre de formes relationnelles déterminées.

Définitivement illibéral, le libéralisme écrase les révoltes subversives par ses forces de l’ordre, interdit les Zones A Défendre (ZAD), broie dans l’œuf les expérimentations sociales telles que la direction des entreprises par ses employés : lorsque les salariés de Lip essaient de reprendre leur affaire eux-mêmes sans l’appoint d’un patron, le président Valéry Giscard d’Estaing parle sans ambages de « vérole » qui risque d’atteindre tout le corps social et économique. Si jamais cela venait à marcher, la fable capitaliste s’effondrerait : gouverner en régime stato-capitaliste, c’est donc interrompre le processus de différance.

Ainsi, Frédéric Lordon comprend que les collectifs anarchisants ne veulent plus de cela. Cependant, il souhaite démontrer les limites de leurs constructions philosophiques.

« Le pouvoir, c’est la mort, plus précisément celle des sujets. »

Des limites du « vivre sans »

Si le penseur reconnaît la puissance des récits destituants, il souhaite en montrer les faiblesses. Effectuant un détour par la philosophie, l’économiste analyse et compare les pensées de Spinoza et d’Agamben : radicalement immanente, la philosophie spinoziste voit dans la réalité une même substance dont les modes varient. À l’inverse, Giorgio Agamben bâtit une anti-politique cherchant à retrouver un état édénique, débarrassé des scories imputables au processus d’hominisation : contre la séparation des classes, du sujet et de l’objet, et contre les divisions instaurées par le langage, il s’agit de retrouver l’unité originaire (Homo Sacer). Quant au philosophe marxiste Alain Badiou ce dernier préconise carrément la sortie du Néolithique qui amena la propriété privée, l’esclavage ou encore une division du travail poussée instaurant des sociétés profondément inégalitaires (Qu’est-ce que la politique ?). Ces philosophies, quoique très séminales pour la réflexion, ne manquent pas de limites.

La première réside dans la contradiction flagrante de ceux qui prétendent subvertir le processus d’institution : par exemple, la ZAD. Alors qu’ils contestent avec véhémence l’État et ses prérogatives, l’armée, l’école et tous les corps collectifs qui se plaisent à assigner les êtres humains à résidence, les zadistes reconduisent, parfois inconsciemment, le même geste d’exclusion propre à l’institution. Peu à peu, s’instaurent des délimitations très nettes : de territoire, puisqu’il y a la ZAD et les autres, d’identités (drapeaux noirs, chants…), d’idées (refus de certaines personnes aux idées trop différentes). Ceux qui s’attaquaient jadis à la police se voient contraints de mettre en place des moyens de régulations du comportement de chacun, notamment en raison de personnes qui dépassaient les limites de la vie en communauté. Lordon pointe donc une contradiction : le geste de destitution est très vite suivi dans les faits d’un geste d’institutionnalisation.

De plus, le problème de l’imaginaire du vivre-sans a aussi à voir avec une mauvaise définition des termes. À commencer par celui, central, d’ « institutions » : à entendre certains militants politiques, celles-ci se cantonneraient aux mastodontes que sont l’État, les banques, l’Armée, ou encore l’École. Or, il n’en est rien : l’Homme, toujours pris dans un réseau de relations, ne peut échapper aux institutions qui désignent plus généralement pour Lordon « tout effet, toute manifestation de la puissance de la multitude ». Lorsque je serre la main à un individu avec ma main droite et non à l’aide de ma main gauche, nous avons déjà affaire à une institution, aussi insignifiante soit-elle. Lorsqu’un individu naît, il trouve toujours des « manières d’agir et de penser préétablies » (Fauconnet et Mauss) : vouloir sortir de cela, nous dit l’auteur, c’est vouloir sortir de la condition humaine, ce qui est évidemment impossible. En effet, l’institutionnel, c’est le mode d’être même du collectif : même à une plus petite échelle, l’individu, pour agir, doit juger. Or, juger revient à hiérarchiser et à établir des normes : décidément, on ne sort pas de l’acte d’institutionnalisation.

Enfin, il ne s’agit pas non plus de tomber dans le piège des anthropologies naïves : d’après ces dernières, l’Homme se réduirait à une de ses facettes.

Pour le conservateur à l’esprit étroit, l’Homme n’est qu’un loup pour l’Homme, tributaire de l’anthropologie proposée par Hobbes, il ne voit dans Homo Sapiens Sapiens qu’une race de crapules qu’il faudrait éduquer à coup de triques. À l’inverse, un certain anarchisme, inspiré par les thèses de Bakounine ou de Rousseau, voit dans notre espèce que bonté et gentillesse, perverties par le processus de civilisation. Contre ces deux écueils, Lordon fait sien l’adage spinoziste « L’Homme est un loup et un dieu pour l’Homme » : certes, la psychanalyse l’a amplement démontré, les tréfonds psychiques de nos semblables ne sont pas toujours jolis à explorer ; mais il serait tout aussi inepte de considérer l’Homme comme une pure machine égoïste et cruelle, ce que les réactions solidaires des personnes confrontées à une catastrophe quelconque infirment.

« Le geste de destitution est très vite suivi dans les faits d’un geste d’institutionnalisation. »

Ainsi, Frédéric Lordon a souligné la puissance de l’imaginaire du « vivre sans » tout en pointant ses faiblesses : il s’agit donc de faire avec les institutions, inhérentes à la condition humaine, tout en les sortant de la logique infernale du capitalisme néolibéral.

Un communisme à échelle macrosociale

Ni bureaucratie autoritaire, ni utopie autonomiste, ni capitalisme néolibéral, le projet communiste doit se débarrasser des institutions prises dans les filets de ces systèmes politiques, et non pas des institutions en soi. Personne ne souhaite le retour de la dictature des avant-gardes éclairées, peu de gens ont vraiment envie de vivre dans une cabane, et de plus en plus d’individus rejettent le capitalisme et ses deux bras armés, à savoir le salariat et la propriété privée lucrative. Lordon le reconnaît : la division du travail capitaliste a permis une augmentation importante du niveau de vie des sociétés dites avancées. Or, si le communisme veut se réaliser, il a tout intérêt à se rendre désirable, du moins plus désirable que son concurrent néolibéral : il s’agit donc d’allier une politique macro sociale à un certain niveau de division du travail afin de garantir une certaine aisance matérielle sans quoi personne ne trouverait le projet communiste souhaitable.

Afin de ne pas se payer de mots creux, l’économiste fait largement appel aux travaux du communiste Bernard Friot : défenseur d’un salaire à vie, ce dernier souhaiterait découpler le revenu des personnes de leur travail. Proposant une réduction des écarts de salaire dans des échelles réalistes, Friot voudrait également libérer les individus du « chantage à la reproduction matérielle ». En effet, une société sous domination du Capital astreint ses obligés à l’alternative : se soumettre ou ne pas manger. En soulageant les travailleurs des incertitudes du lendemain et plus généralement de l’insécurité matérielle, le salaire à vie permettrait l’avènement d’une société à visage plus humain.

Plus que cela, l’institution de la propriété ne doit pas être abolie mais modifiée dans sa modalité : si le néolibéralisme réduit la propriété à son caractère lucratif (le propriétaire tire un profit personnel qu’il garde à l’aide d’une loi favorable à son statut), le communisme propose de limiter la propriété à la propriété d’usage : par exemple, il est évident que le pantalon du travailleur lui appartiendra.

Quant à l’État, il n’aura évidemment plus le caractère séparé qu’il possède dans les sociétés viciées par la domination d’une classe sur l’autre : si à l’origine l’État cristallise la puissance des masses, il s’autonomise peu à peu et devient une machine à s’auto-préserver indépendamment de son but initial. Afin d’éviter toute déconvenue, le communisme désirable devra assurer que les décisions seront prises à un niveau aussi local que possible mais aussi qu’il se trouvera délivré de la tutelle du Capital : cela évitera les abus de pouvoir que nous pouvons constater dans les nombreuses manifestations (Gilets Jaunes, réforme des retraites…). Quant à la régulation de la violence, elle devra se faire au bénéfice de la population, et non dans le but de préserver la suprématie de la bourgeoisie. En somme, les institutions, nous faisons avec, mais pas n’importe comment.

« En soulageant les travailleurs des incertitudes du lendemain et plus généralement de l’insécurité matérielle, le salaire à vie permettrait l’avènement d’une société à visage plus humain. »

Précis et percutant, Vivre Sans ? revient sur les principes de philosophie défavorables aux institutions : tout en montrant leur grandeur, Frédéric Lordon n’hésite pas à en souligner les défaillances. Si les institutions sont inévitables dans un cadre collectif, il est possible de les extraire du joug capitaliste néo-libéral tout en proposant un communisme désirable et réalisable à une échelle macrosociale. Au moment où un mode de production détruit des existences tout en menaçant la Vie en général, (re)lire ce recueil de conversations est inévitable.

Nos Desserts :

- Se procurer l’ouvrage de Lordon chez votre libraire

- Sur Le Comptoir, lire notre interview de Bernard Pautrat : « Spinoza voulait instaurer un communisme des esprits »

- Pour Bernard Friot « Nous pouvons organiser nous-mêmes le travail, sans employeurs, ni prêteurs »

- Émission de Blast consacrée à Lip : « La grève qui a fait trembler le patronat français »

Catégories :Politique

percutant

Il ne faut pas tourner autour du pot, le problème c’est le Pouvoir. Puisque sans le pouvoir, des uns sur les autres, la propriété ne s’aurait imposée depuis le néolithique. La solution est donc l’écosolidarité ! Car, la pratiquer exige la pratique de l’entraide à tout moment et en tout lieu, dans une convivence écosoutenable. Donc, fonctionner sans État ni Capital !

Malheureusement, le solutionnisme (peu importe sa coloration politique) est intenable. Bien sûr, ce que vous dîtes est juste, cependant, si le réel suivait des logiques politiques claires, cela se saurait. Ce n’est pas le cas. Fonctionner sans Etat ni Capital implique des réflexions poussées sur la faisabilité de telles entreprises, la question de l’échelle est aussi à prendre en compte : c’est sur ce genre de questions que Lordon s’échine à travailler. C’est laborieux, il se heurte à des aspérités théoriques, le réel c’est quand on se cogne comme dirait l’autre. Le kantisme a les mains pures, mais il n’a pas de mains !

F.L

S’il vous plaît, le verbe « créer » est un verbe du 1er groupe et se conjugue aussi facilement que le verbe « marcher » ou « manger ».

30 secondes de lecture de cet article et déjà 2 occurrences…

Quel est ce mal qui nous ronge, qu’on ne sache plus nulle part, même ici, conjuguer ce verbe sans le maltraiter ?

Bonjour, vous avez raison, cela a été corrigé. Simplement, je regrette le ton que vous employez, l’erreur est humaine (c’est seulement le fait de perséverer qui est diabolique).

Bonne soirée.

F.L

Deux fois en 30 lignes, n’est-ce pas le début d’une persévérance ?

C’est tombé sur vous, j’en suis désolé ; une histoire de goutte, de vase, de débordement.

Merci pour le reste !