Après une période d’éclipse, l’espace est redevenu un champ de bataille. Entre militarisation, remise en cause des traités internationaux et aventurisme entrepreneurial, le cosmos proche fait figure de front pionnier global du XXIe siècle. Irénée Régnauld, co-auteur avec Arnaud Saint-Martin d’ « Une histoire de la conquête spatiale. Des fusées nazies aux astrocapitalistes du New Space » (La Fabrique, 2024), remet ici en perspective les enjeux économiques, écologiques et géopolitiques.

Le Comptoir : Pour commencer, pourriez-vous vous présenter ?

Irénée Régnauld : Voilà dix ans que je travaille sur les nouvelles technologies, comme consultant dans le numérique et l’accompagnement à l’innovation. J’ai vite été saisi par leurs implications sociales et engagé une réflexion critique sur ces questions. D’abord avec un blog, « Mais où va le Web ? » puis une association, Le Mouton numérique, cofondée avec Yaël Benayoun. Ces activités m’ont amené à m’intéresser aux technologies par le prisme des controverses notamment. Après quelques années, la thématique de la conquête spatiale s’est imposée.

En réalité, les industries du numérique et de l’astronautique ont, en grande partie, des histoires imbriquées, distinctes, mais cousines : des premiers réseaux de télécommunication satellitaires aux puces électroniques achetées en masse par la NASA, jusqu’aux acteurs les plus récents (Musk, Bezos…), on voit bien que les liens sont omniprésents. J’ai également été frappé par certains enjeux communs : impact environnemental, rôle des acteurs publics, questions sociales, voire postcoloniales. Je me suis donc attelé à traiter de ces enjeux spatiaux, en collaboration avec le sociologue Arnaud Saint-Martin, qui travaille depuis une dizaine d’années sur le « New Space ». De là est née Une histoire de la conquête spatiale. Des fusées nazies aux astrocapitalistes du New Space.

Pourquoi le choix du terme « conquête » pour le titre, et non pas « exploration », par exemple ?

C’est bel et bien un parti pris. Le mot charrie des représentations et une mythologie, qui ont été mobilisées dans le cadre des activités spatiales. Il renvoie aux notions américaines de « frontière », de « destinée manifeste », plus généralement de conquête de l’Ouest, c’est-à-dire à des références très ancrées dans la culture étasunienne, mais qu’il faut en même temps mettre à distance tant elles sont réductrices. La « conquête » spatiale s’inscrit aussi dans un imaginaire martial et viriliste, comme en témoignent les noms des premiers missiles balistiques et programmes : Jupiter, Titan, Atlas, Thor.

À proprement parler, l’idée de conquérir l’espace demeure assez largement un fantasme, toutefois, sa dimension matérielle et terrestre est bien réelle : l’industrie astronautique repose sur la mise à disposition de territoires au sol sans lesquelles ces activités n’existeraient pas. Dans notre livre, nous abordons la question des « bases spatiales », de Kourou en Guyane pour le cas français, jusqu’à la base de SpaceX à Boca Chica, en passant par l’histoire plus secrète des bases soviétiques, mais nous pourrions aussi parler d’Alcântara au Brésil… Autant d’infrastructures aux emprises foncières, dont l’édification a parfois conduit à des expropriations et déplacements forcés dans des registres impériaux. La conquête de l’espace a pour préalable la conquête terrestre.

Le Starship SN20 et le booster Super Heavy 4 sont empilés sur la base de SpaceX à Boca Chica Beach, au Texas.

Avant d’envoyer les hommes dans l’espace, il a fallu, écrivez-vous, réaliser la « conquête des esprits ». Qu’entendez-vous concrètement par-là ?

L’idée d’envisager l’espace comme un lieu à conquérir n’est pas une évidence. L’espace, c’est aussi la voûte céleste, la Voie lactée ou plus trivialement le ciel. Autant de représentations encore assez loin de l’idée d’un « endroit » qu’il s’agirait d’accaparer, où il faudrait par principe vivre ou habiter. Il a donc fallu élaborer tout un discours visant à légitimer son appropriation, et donc l’idée même de vol habité. Une part de cet effort de propagande renvoie à une intention de l’ordre du sacré : s’approcher de dieu, l’espace étant alors perçu sous l’angle de la religiosité (« heaven »). Pour une autre part, on explique qu’il s’agirait pour l’homme de réaliser sa destinée biologique et le but de son évolution : s’étendre et peupler des espaces « vides », toujours dans le registre de la conquête de l’Ouest.

« La « conquête » spatiale s’inscrit aussi dans un imaginaire martial et viriliste. »

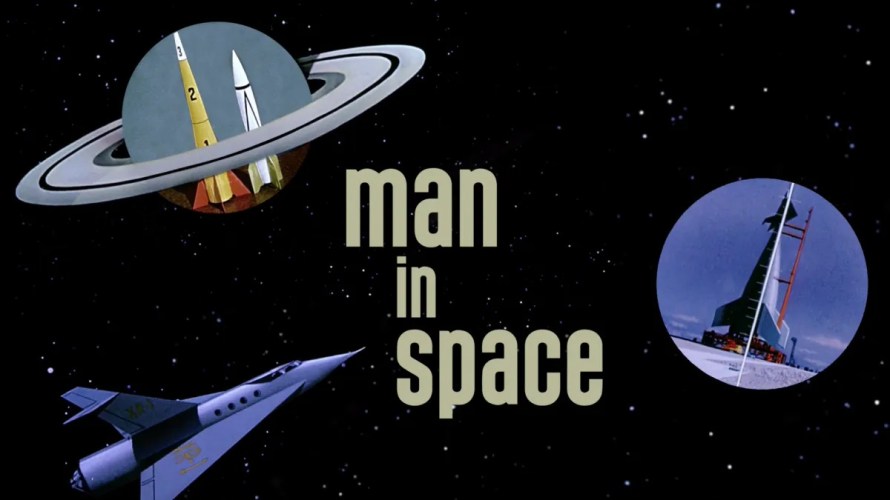

Diverses stratégies de communication ont été déployées pour « vendre » le vol habité à la fin des années 1950 : parcs d’attraction, représentations graphiques, maquettes et autres trucages, jusqu’aux documentaires de Walt Disney où intervient Wherner von Braun, ingénieur nazi mis au service des ambitions militaires étasuniennes. Si on compte les rediffusions, ce documentaire, Man in space (1954) est vu par 50 % des américains. Comme les images de l’époque sont de mauvaise qualité, on passe beaucoup par des visuels peints, y compris en URSS, où il faut aussi compter avec de nombreux magazines tels que Tekhnika Molodezhi (« La technologie pour la jeunesse ») qui, dès 1933, produisait de nombreuses illustrations portant sur la vision moderne de l’espace. On retrouve aujourd’hui une démarche similaire avec les images de synthèse incitant à aller sur Mars. Les photographies brutes donneraient beaucoup moins envie…

Tous ces efforts sont en réalité peu couronnés de succès. 1969 a certes été une victoire culturelle pour l’industrie spatiale, mais l’unanimisme pour la conquête de l’espace est bien relatif dans les années 1960. Les sondages aux États-Unis montrent un désintérêt pour l’espace. Et, après six voyages lunaires de 1969 à 1972, la lassitude a gagné le grand public : le coût économique est jugé trop lourd. Et pour cause, le programme Apollo avait représenté jusqu’à 5 % du PIB pour des gains scientifiques bien discutables.

Deux idées légitimeraient la conquête spatiale. La première serait que cette aventure se réalise pour l’humanité entière. La seconde, qu’elle serait au service de la science. Ces justifications tiennent-elles à l’épreuve des faits ?

L’idée d’une conquête spatiale réalisée au nom de « l’humanité » est surtout mobilisée pour défendre l’utilité des vols habités. On utilise moins cet argument quand il s’agit de satellites de télécommunication, de reconnaissance ou de surveillance du climat. Et pourtant, ces activités sont d’une importance capitale. Dans le cas du programme lunaire, le choix a finalement été fait de planter un drapeau des États-Unis : c’est une victoire nationale plus que globale ou anthropologique. La sonde Voyager est aussi représentative de cette visée, avec ses morceaux embarqués de l’humanité (le « Voyager Golden Record »). Cet horizon de la conquête spatiale au nom de l’humanité est essentiellement propre aux États-Unis, dans une moindre mesure à l’URSS, en lien avec une forme d’impérialisme culturel. On ne le retrouve pas immédiatement dans les programmes européens ou chinois.

En ce qui concerne la question scientifique, elle est imbriquée aux premiers développements militaires du spatial. Les premières photographies spatiales de la Terre ont été prises par les missiles V-2. Explorer-1 permet la découverte des ceintures de rayonnement de Van Allen. La contribution du vol habité à cet effort, parfois hasardeux, est toutefois beaucoup plus incertaine et sans cesse remise en question. Des scientifiques ont même quitté le programme Apollo pour marquer leurs désaccords sur divers choix relatifs aux nombres d’expériences à bord. La rhétorique du progrès scientifique est surtout avancée au moment du tournant néolibéral : les agences (publiques) doivent justifier leurs activités dans une période de restriction budgétaire.

Dans ses magazines internes (notamment la revue Spinoff), la NASA vend toutefois l’idée qu’habiter l’espace produit une sorte de ruissellement scientifique. Des centaines d’objets viendraient du spatial : les fameuses « retombées ». Elles font œuvre de rhétorique. Souvent, ces retombées sont bien relatives. Quand elles existent, c’est à un prix disproportionné qui ne justifie pas leur existence. Il y eut parfois même une forme de propagande malsaine : dans les années 1980, on promet ainsi de guérir des enfants de maladies rares, en fantasmant les découvertes permises par la microgravité. On pense qu’on va trouver des choses fantastiques, produire des alliages miraculeux… Côté soviétique comme américain, cette valorisation du scientifique est aussi largement mobilisée pour justifier le montage de stations en orbite dont la visée scientifique est tout à fait secondaire.

« Une part de cet effort de propagande renvoie à une intention de l’ordre du sacré : s’approcher de dieu. »

On ne peut que soutenir l’espace en tant qu’outil scientifique (par exemple pour l’acquisition de données par satellites à des fins très diverses). Notre idée n’est pas de développer un discours anti-sciences. Mais il faut surtout relever que « plus » de vols habités a justement eu pour conséquence « moins » de sciences. Jusqu’à aujourd’hui d’ailleurs, les projets d’Elon Musk et de Donald Trump d’aller sur Mars se font au détriment du NOAA (Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique) : l’histoire se répète.

Si on revient à la genèse de l’histoire spatiale, la situation est-elle ouverte ou le ver est-il déjà dans le fruit quant à ce que va devenir la conquête spatiale ?

Le ver n’était pas dans le fruit. Notre approche est socio-historique, pas pamphlétaire et encore moins anti-industrialiste. Dans ce cadre, on ne peut pas dire « les premières fusées étaient nazies, donc l’espace est nazi » : nous revenons d’ailleurs longuement sur les premiers développements de fusées qui ont lieu dès le début du XXe siècle en Allemagne, mais aussi en France et aux USA. L’histoire de la conquête spatiale s’est réalisée dans un contexte particulier, la période nazie est celle d’une cristallisation industrielle dont nous décrivons l’organisation à Peenemünde, puis à Dora, où 20 000 concentrationnaires meurent en construisant les premiers V-2.

Dans l’après-guerre, des logiques de blocs, de luttes impériales, déclinées dans le militaire et très chargées symboliquement, prennent le relais. Il est vrai que l’espace étasunien écrase dès le départ tous les autres, c’est pourquoi il fallait se focaliser là-dessus dans le cadre de cette histoire politique revisitée de l’astronautique. Malgré l’émergence de la Chine, le budget spatial américain est à lui seul plus important que les budgets de l’ensemble du reste du monde. Mais il n’y a toutefois pas un seul modèle spatial. L’Europe ou l’Inde, dont le programme est réputé plus frugal, montrent que d’autres voies sont possibles.

Pour ce qui concerne l’histoire spatiale américaine, espace et capitalisme sont-ils consubstantiellement liés ?

Dans un schéma simpliste, on aurait eu une séquence dite du « Old Space », faite par et pour les agences publiques à laquelle aurait succédé un « New Space » privé. En réalité, dès les premiers développements du spatial, civil et militaire, on a déjà recours à de grosses entreprises privées sous contrat public. Certaines d’entre elles, comme Boeing ou Rocketdyne, sont toujours bien présentes même si elles traversent différentes crises alors que de nouveaux acteurs s’installent au détour des années 2000. Cependant, ces derniers ne s’autonomisent qu’au prix d’un soutien public toujours très affirmé.

« Il faut relever que « plus » de vols habités a justement eu pour conséquence « moins » de sciences. »

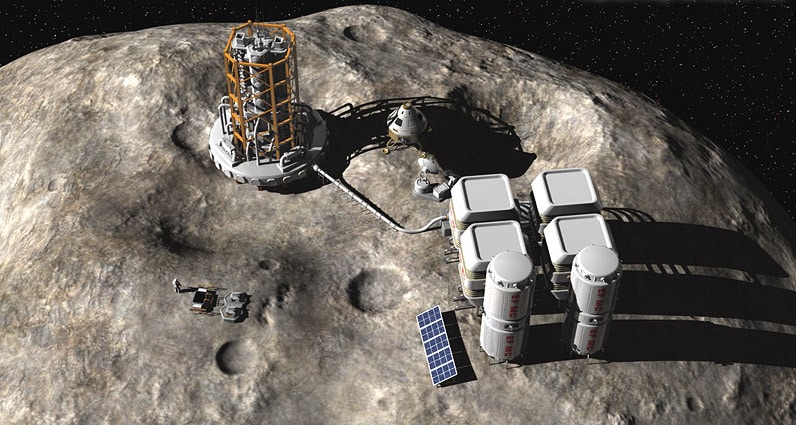

SpaceX n’aurait pas existé si elle ne s’était pas appuyée sur l’héritage matériel du complexe militaro-industriel, et les ressources humaines associées. L’entreprise bénéficie des largesses de l’État fédéral depuis le début : plus de vingt milliards de dollars de contrats ou subventions, ce n’est pas rien. C’est précisément ce que nous entendons par « astrocapitalisme » : au-delà de la fuite en avant d’une industrie qui se projette en permanence dans une économie des promesses (extractions de minerais sur des astéroïdes, conquête de Mars, etc.), c’est aussi un concept dont il faut rendre compte d’un point de vue historique. Notre livre est une première approche à consolider pour amorcer cette réflexion.

Vous évoquiez un modèle européen. En quoi est-il différent ?

Les Européens se lancent aussi dans la course à l’espace en ordre dispersé, pour des raisons militaires et de souveraineté. Le premier missile balistique anglais, Blue Streak, est lancé à la fin des années 1950. La fusée française Diamant décolle en 1965 avec à bord un premier satellite : Astérix, etc. L’Europe spatiale commence vraiment à émerger dans les années 1970, et notamment en 1974 et 1975, lors de l’envoi des deux satellites de télécommunication Symphonie -A et -B par des fusées américaines Thor-Delta : les autorités états-uniennes imposent leur usage à titre expérimental et scientifique, et non pas commercial. C’est un signal pour les Européens : il leur faut une capacité de lancement autonome. La création de l’Agence spatiale européenne (ESA) et du programme Ariane suivra.

Ces mêmes logiques de souveraineté se poursuivent dans les années suivantes, avec les programmes Galileo (le « GPS » européen), Copernicus (collecte de données sur la Terre) et maintenant Iris² (télécommunications spatiales). On comprend l’importance d’avoir un système spatial complet : une base, un lanceur, des satellites, pour ne pas dépendre de puissances extérieures pour l’acquisition de données, l’émission de signaux, la reconnaissance, etc. Le modèle européen garde cependant des spécificités : c’est un modèle moins militarisé, plus axé sur la science et qui a su éviter en grande partie la gabegie financière du vol habité.

Quels sont les principaux enjeux aujourd’hui dans le domaine spatial ? Les perspectives d’avenir ?

Il y a d’abord la question de la militarisation. Celle-ci est toutefois native de l’industrie, souvent pensée à tort comme civile et en voie de militarisation, l’histoire montre plutôt l’inverse : ce sont des activités militaires qui, ici et là, se « civilisent ». Les puissances spatiales développent de plus en plus des capacités à nuire aux autres : cyber attaques, brouillage, tirs anti-satellites.

Ces dernières années ont vu l’essor de corps d’armées dédiées à l’espace (La « Space Force » aux USA, le Commandement de l’Espace en France…) : il devient de plus en plus clair et assumé que l’espace est un lieu de conflictualité. Le faire sans le dire est une chose, le faire et le dire en est une autre. Face à cette rhétorique guerrière, la diplomatie spatiale est inerte. Les traités qui constituent le droit de l’espace pèsent peu dans la balance en 2025 et, à de multiples égards, la désescalade n’est pas à l’ordre du jour.

L’autre question cruciale est celle des débris et d’autres formes diverses de pollution liées aux lancements de fusées et aux retombées de satellites. Les outils de modélisation montrent que des collisions vont se multiplier. Comment les gérer ? L’optique néolibérale qui prévaut aujourd’hui envisage d’en faire un marché de la récupération : une pure réponse astrocapitalistique… qui n’est toutefois pas financée. Ces risques de collisions pourraient rendre certaines orbites inaccessibles, accroître le coût des satellites ou diminuer leur durée de vie. Un accident en orbite pourrait également poser un risque géopolitique dans la mesure où il est difficile d’attribuer la provenance d’une éventuelle attaque dans un tel cas de destruction « accidentelle ».

Au-delà des cas de personnages comme Musk ou Bezos, en quoi la conquête spatiale peut représenter un danger pour l’humanité ?

Il ne me semble pas pertinent de développer une vision apocalyptique ou eschatologique du sujet, comme s’il existait un risque existentiel pour l’humanité. Il n’y a pas « un » problème spatial, mais « des » problèmes, qu’il convient de réguler ou régler à différents niveaux. Les risques sont connus, objectivés, modélisés. Dans l’ensemble, ils ne seront appréhendés que par un effort diplomatique conséquent dont l’espace n’est qu’une ramification, et pas la plus importante. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que l’espace a permis de réelles avancées, dans le domaine scientifique, climatique et environnemental : le spatial est aussi une solution à de nombreux problèmes.

« Face à cette rhétorique guerrière, la diplomatie spatiale est inerte. »

Quel est l’état du droit international et quelles sont ses évolutions possibles ?

Le droit international a permis de garantir un usage civil de l’espace, alors qu’à la fin des années 1950, URSS et USA faisaient exploser des bombes nucléaires en orbite, et qu’on envisageait d’installer des bases militaires sur la Lune… Les traités de 1963 et, surtout, de 1967 ont eu un réel impact, interdisant ces tests. Les années 1970 ont permis la signature de 4 autres traités et diverses formes de coopérations spatiales, en particulier au sein du COPUOS (Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique).

Plusieurs revirements ont lieu dans les années 1980, avec des surenchères militaires diverses et surtout, les années 2000 marquent un tournant. Aux États-Unis, en Russie et en Chine, on relance une course à l’espace militarisé : plusieurs lancements de missiles antisatellites (ASAT) sont effectués dès 2007 par la Chine, puis l’Inde et la Russie. En 2015, Obama prend un autre virage sur le plan économique cette fois, avec le Space Act, autorisant la mise en commerce des ressources célestes, pour le dire simplement. Plusieurs autres puissances spatiales ont suivi le mouvement, parfois avec un certain zèle, comme le grand-duché du Luxembourg, qui a transposé son passé minier dans une stratégie spatiale en 2017.

Les Européens se sont ralliés à l’accord Artémis (la France en 2021). L’idée de ces accords et du programme éponyme : ramener des humains sur la Lune, sous égide américaine, dès 2024 à l’origine. L’Europe voulait sa place à bord. Maintenant que les États-Unis semblent abandonner le programme lunaire au profit de Mars, l’Europe risque de se retrouver seule sur un programme qu’elle a en partie financé (à travers sa contribution au véhicule spatial Orion notamment). Elle doit en tirer les bonnes conclusions et nouer d’autres alliances.

« Il ne faut pas oublier que l’espace a permis de réelles avancées, dans le domaine scientifique, climatique et environnemental. »

Peut-on reprendre la main ?

C’est possible et même souhaitable. Mais pour cela, il faut ouvrir et démocratiser ces questions. L’objectif doit être de viser un programme spatial non-aligné, au service des besoins des citoyens. L’Europe est évidemment une échelle pertinente, même si l’ESA n’est pas un modèle de gestion démocratique et qu’on voit bien les risques de fractures internes, qu’il s’agisse des oppositions avec les Allemands ou du contrat en discussion entre Meloni et Musk concernant l’usage de Starlink par l’Italie, qui fragilise le futur concurrent européen Iris².

Nos Desserts :

- Se procurer l’ouvrages d’Irénée Régnauld et Arnaud Saint-Martin chez votre libraire

- Suivre Suivre Irénée Régnauld sur Bluesky

- Sur Le Comptoir, lire notre article « La science-fiction comme outil politique »

- Lire aussi « L’Odyssée de Clarke ou le mythe de l’altérité cosmique »

- « Histoire de la conquête spatiale : l’envers du décor » sur France Culture

- « Déconstruire le mythe de la conquête spatiale est urgent » sur Reporterre

Catégories :Politique