À l’ère de l’information continue et des « petites phrases », on a tendance à réduire trop souvent la politique à un art du discours. Le goût de la punchline, le divertissement que procurent le spectacle de la joute et des petites piques, le plaisir d’un discours bien tourné, tout ce verbiage sans effet concret sur le réel… Il en va de même pour l’éthique. À l’ère de Facebook et de X, on la confond trop souvent avec la démonstration de sa propre morale, et avec l’ostentation de ses propres engagements. Mais peut-on vraiment qualifier d’éthique une attitude qui consiste essentiellement à commenter, à s’exprimer sans cesse, à s’emparer de chaque actualité, de tout et de n’importe quel thème pour en dire quelque chose ? Faut-il parler sans cesse ? Dire ce que l’on a à dire sur le moment, dans la vitesse du clic et de la publication instantanée, et toujours ouvertement ? C’est une question qui se pose concrètement à l’âge des réseaux sociaux, et à laquelle je réponds ici, brièvement mais sûrement, par la négative.

À chaque jour son lot de tragédies, de cataclysmes, d’horreur. Le monde, au prisme de l’actualité, ne se présente plus que sous la figure de l’enfer. Les médias nous le mettent sous les yeux, cet enfer, à portée de vue. À portée de compréhension ? Rien n’est moins sûr, c’est une autre question. Sur les réseaux sociaux, en écho, on parle, on commente, on s’écharpe, on s’indigne. Le flot des images et des informations trouve à se déverser dans les abysses numériques sans fond du bavardage, dans l’océanique manie du commentaire. De l’information continue, le réseau social se nourrit, il en alimente sa vie grouillante, sa « socialité » jamais en repos – de l’une à l’autre, jamais plus rien ne dort.

Woke ! Inutile d’en faire un mot d’ordre : c’est le mot de notre condition commune, à l’ère du spectacle illimité et du réseau Wi-Fi. C’est un réveil de tous les instants, une sollicitation permanente, l’impossibilité d’entrer en un quelconque sommeil. Encore plus vaine, la dénonciation du « wokisme ». Elle se fonde sur le même principe, elle fonctionne en miroir, identiquement à son prétendu adversaire : il n’y est question que de vigilance, de veille continue, de faire incessamment sonner le clairon du renouveau (un Trump, ça réveille !). Donc woke ou pas woke, pro- ou anti- : dans les deux cas, c’est être en dehors de l’affaire, c’est prouver qu’on n’a rien compris.

En pleine Seconde Guerre mondiale, Bataille écrivait : « O monde aujourd’hui en entier noué de sanglots. Naïvement vomissant le sang (comme un poitrinaire) : du côté des plaines de la Pologne ? Autant ne rien imaginer. Un blessé crie ! je suis sourd au fond de ma solitude, où le chaos dépasse celui des guerres ». Précisément, c’est un extrait du Coupable (1944). Bataille se rend « coupable » de ne pas imaginer l’œuvre d’Érèbe, semant la désolation à quelques 1300 kilomètres à vol d’oiseau. Il plaide coupable de rester sourd aux cris de détresse – déjà trop occupé par son propre chaos. Entre ce texte et nous, quatre-vingts années ont passé. Imaginer ou ne pas imaginer, entendre ou rester volontairement sourd, telle n’est plus la question.

Nos yeux sont grands ouverts, contraints à voir, à la façon dont les médecins écartèlent les paupières de Malcolm McDowell dans Orange Mécanique. Les yeux en face des trous, on voit ce qu’on aurait peut-être préféré ne pas voir. On voit tout. Les bruits du monde s’entrechoquent, remplissent nos oreilles. Entend-on trop ? On entend tout. La culpabilité s’en trouve redoublée, aggravée. Comment voir tant de morts, et soi-même survivre à cette vision ? Profiter du soleil, bouquiner, vaquer à ses occupations. Comment entendre tant de cris, et ne pas devenir fou ? Continuer de penser, de rêver, garder son calme.

« Le flot des images et des informations trouve à se déverser dans les abysses numériques sans fond du bavardage. »

Deleuze disait qu’être de gauche, c’est d’abord s’occuper du monde. Alors, partant de cette définition, je dirais que, sur les réseaux, tout le monde est de gauche ! Ceux qui s’en revendiquent, bien sûr, mais aussi ceux qui ne savent pas qu’ils le sont, et même ceux qui prétendent ne pas l’être. Car qui aurait manqué de dire son mot sur l’élection de Trump ? Qui aurait pu s’abstenir de donner son opinion sur la guerre en Ukraine ? Qui n’aurait pas eu d’expertise à faire valoir à propos des incendies en Grèce, du narcotrafic au Mexique, de la panne de courant en Espagne, du programme nucléaire en Iran ? Tout y passe. Tout le monde parle. Tout le monde s’occupe de tout, et de tout le monde. Du monde entier. Du tout du monde.

Excepté, en fait, la masse des silencieux. La masse des « coupables ». Certains, beaucoup, une majorité peut-être. Passer sur les réseaux, et sur les tragédies du monde, sur l’actualité qui apparaît dans le fil, brûlante, ne pas intervenir. Jamais, ou parfois, ou rarement. Ne pas ajouter son commentaire aux commentaires, s’abstenir de verser sa goutte d’eau à l’océan.

Ça ne convient pas. Les militants rappellent vite à l’ordre ! Et ils sont suffisamment nombreux pour être entendus. Volontairement, ils sont bruyants. Ils incitent. Ils poussent. Ils pressent. Ne pas prendre la parole, à les en croire, c’est prendre implicitement ou explicitement part aux injustices. Sur le membre du réseau, sur le contact, sur l’« ami » demeuré silencieux, se porte alors un regard. D’abord, c’est un regard qui lève les sourcils. Une attente circonspecte, où pointe l’inquiétude. Puis les sourcils se froncent. Très vite, en quelques jours, parfois en quelques heures, vient le moment du soupçon. Enfin, très vite encore, l’heure du jugement sonne : le silence te condamne, tu seras désormais considéré comme un membre actif de la conspiration de l’horreur. « Qui ne dit mot consent. » Tu es condamné pour t’être tu. Ou alors, allez, soyons magnanimes, on te laisse une chance, il n’est jamais trop tard… Mais le temps presse : exprime-toi ! Prends position ! Entre dans l’arène !

« Prendre position » : voilà l’affaire, voilà la cause. Prendre et défendre une position claire, une position forte. Trancher dans le vif. Maintenant ! Tout de suite ! Sous l’éclairage criard des réseaux, que, à ce moment-là, presque rien ne distingue d’une lampe braquée sur le visage du suspect au cours d’un interrogatoire. Parler en pleine lumière, d’une parole claire, d’une parole diurne ! Une parole d’éveil ! Secoue-toi ! Réveille-toi !, crie le « contact » aux aguets. Étrange façon d’aborder les tragédies du monde, quand on y pense. Cette exhortation à se positionner, c’est-à-dire à se caler en un lieu où rien n’indique qu’une place serait disponible (et encore moins disposée). D’ailleurs, ce n’est même pas un lieu. C’est le non-lieu du monde défiguré et vomissant le sang. C’est l’im-monde. Prendre position, cela revient à s’installer dans l’inhabitable, ou à s’imposer comme un hôte dans ce qui subsiste de plus inhospitalier.

Mais n’est-ce pas déjà chercher une excuse ? Raisonnement bourgeois !, répond le militant (le vrai, le respectable, mais aussi, souvent, trop souvent, celui dont le militantisme s’arrête aux réseaux, celui du dimanche). Seul un bourgeois peut ainsi prendre le monde à distance. C’est un luxe qui lui est réservé. Le silence dans lequel tu te drapes ne fait que manifester ton être bourgeois, ton être vicié – bourgeois parce que vicié, et vice versa. Le système est bien rôdé. La langue impitoyable du jugement fait son œuvre. À quoi bon rappeler ici la parabole du pharisien et du publicain (Lc 18, 9-14) ? À quoi bon rappeler la trop célèbre formule de la paille et de la poutre (Mt 7, 3-5) ? « Dis ta parole et te brise ! » (Nietzsche), cela seul compte. Ou sois condamné par ton silence.

« Tout le monde parle. Tout le monde s’occupe de tout, et de tout le monde. Du monde entier. Du tout du monde. »

Et pourtant, la question persiste. Et insolemment, je la repose. Doit-on réellement parler ? Toujours. Tout le temps. Parler dans l’urgence. Parler sur les réseaux. En réalité, ce n’est pas réellement « parler », au sens où la parole emporte toujours avec elle une forme d’engagement envers quelqu’un d’autre. Une parole est toujours adressée à quelqu’un en mesure de l’accueillir et d’y répondre. Plus exact, pour signifier cette façon de dire sans réellement parler : le verbe « réagir ». C’est cela que présuppose la pulsion du commentaire. Prendre la parole, mais de façon purement réactive. Commenter revient ainsi à répondre à la nécessité d’une expression que l’événement de l’horreur provoque, et qui – gageons-en la sincérité – ne saurait rester en soi, intérieure, sans se transmuer en colère destructrice ou en amertume insoutenable. Ou bien encore, très exact aussi : ce fameux « prendre position ». Au sens de défendre une position. Au sens guerrier – façon de prendre sa part de guerre, à sa très modeste mesure, et sans avoir à en subir l’expérience de plein fouet (quelle chance !), sans avoir à sentir, près de son visage, le souffle pestilentiel de la mort.

Comme on défend sa forteresse, on défend son point de vue. Ce n’est pas une parole, ce n’est pas adressé (une parole qui s’adresse à tout le monde n’est évidemment adressée à personne). C’est protéger les murs de la forteresse, parer la menace, être prêt à affronter et à détruire l’ennemi. Le langage se fait alors essentiellement défensif. Et s’il prend des allures offensives, ce n’est qu’en vue de se défendre, de prévenir le danger qui guette (le danger, donc, que puisse exister un autre point de vue).

Et finalement, c’est se parler d’abord à soi-même, en vase clos, entre les quatre murs d’un « moi », ou la forteresse intérieure d’un « moi » que ronge la crainte d’être coupable à ses propres yeux. Rigoureusement, c’est un monologue. Mais tout le monde n’est pas doué pour le monologue. De même que tout le monde n’est pas doué pour la guerre. De même que tout le monde ne maîtrise pas, à part égale, cet art monologique du dédouanement, de la purification intérieure, de la déculpabilisation.

Est-ce nécessairement par égoïsme qu’on s’obstine à se taire ? Certains peuvent avoir autre chose à faire, et même autre chose de plus important. Si la politique, la lutte contre les injustices du monde et la promotion de l’entraide à un niveau international, sont des formes d’engagement essentielles, il est, dans l’existence, d’autres sphères d’engagement, moins directement politiques, voire a-politiques, mais non moins essentielles. Car l’essentiel ne s’épuise pas dans l’attention portée au malheur du monde (ou peut-être n’est-ce ainsi qu’en Dieu, et encore…). Bataille évoquait son absorption dans le chaos de sa propre existence. Comment s’occuper concrètement du chaos du monde quand on se débat ainsi avec l’expérience de sa propre dissolution ? Mais cette façon d’être occupé par d’autres choses peut recouvrir des activités moins autocentrées, et moins extrêmes, et plus positives. S’occuper de ses enfants, par exemple. Faire à manger (cela peut prendre beaucoup de temps). Ou encore : avoir à gagner sa vie au jour le jour, dans des boulots harassants, et ne plus avoir l’énergie de penser au reste du monde. Ou encore : se rendre disponible auprès d’un proche, tendre l’oreille à un ami dont la vie connaît une tournure dramatique. En 2015, Booba chantait de façon percutante les limites auxquelles touche la possibilité humaine de la compassion universelle, liées cette forme de don de soi entièrement dévolu au cercle des intimes (famille, amis) : « J’donne tellement d’amour aux miens, je n’en ai plus pour les autres » (Caracas).

Mais encore, et c’est un meilleur argument, le temps de la réflexion demeure, pour la plupart d’entre nous, incompatible avec cet impératif de l’urgence. Ce n’est pas l’être bourgeois qui impose une prise de recul sur des événements auxquels on n’a pas toujours partie liée. C’est la pensée elle-même qui l’exige. Penser l’événement, méditer sur l’horreur, lui donner sens ou lui refuser tout sens, ce n’est jamais compatible avec le fait de prendre immédiatement fait et cause, se positionner dans l’instant. La réflexion se déploie comme un mûrissement, même relatif, et suppose ainsi une durée à rebours de l’instantanéité du geste réactif, de l’instante pression du commentaire, ni sous la forme d’un pédant étalage de savoir, ni sous la forme d’un cri d’indignation.

« Commenter revient ainsi à répondre à la nécessité d’une expression que l’événement de l’horreur provoque, et qui – gageons-en la sincérité – ne saurait rester en soi, intérieure, sans se transmuer en colère destructrice ou en amertume insoutenable. »

Et encore, plus profondément, ce que provoque la vision de l’horreur, en direct ou presque, la violence de la guerre, son enfer inouï, la façon dont la cruauté humaine et l’aveuglement déchaîné des forces de la nature affecte notre conscience, pour peu que, malgré la banalisation du Mal, nous soyons encore doués d’un minimum d’empathie et de responsabilité, ce n’est pas nécessairement le sentiment d’une urgence à s’exprimer publiquement. Face au désastre, face à la souffrance, l’urgence est-elle au commentaire ? Au like compatissant ? Ou à « faire part de son indignation » ? Le cri de détresse du prochain, du contemporain, appelle-t-il prioritairement, réellement, l’instante publicité de ma « position » ? Le temps des opinions viendra. L’idéal serait que celui-ci ne précède jamais celui, plus lent, de la réflexion et de l’approfondissement.

Le recul, à cet égard, n’a rien de « bourgeois », mais il a tout d’éthique. C’est une façon de se hisser à la hauteur de la responsabilité que chacun doit pouvoir assumer face au monde, face aux cris. C’est une façon d’y répondre dignement, humainement (c’est-à-dire, aussi, de composer avec les limites humaines qui sont les nôtres). C’est la meilleure façon de prendre au sérieux la détresse d’autrui, du frère humain, d’y entendre un appel, et de prendre cet appel avec la gravité requise. Non de le prendre à la légère en y projetant, simplement et misérablement, une invitation à se positionner sur un réseau social.

La première réaction, la plus évidente, face au spectacle inconcevable de l’injustice et de la violence, c’est la stupeur. L’hébétude dans laquelle cette vision nous plonge. Or, par définition, la stupeur coupe le souffle, elle rend muet. Elle ôte la parole. D’un silence qui n’a plus rien d’un refus de voir et d’entendre, mais, tout au contraire, qui est la seule manière adéquate, la seule à notre disposition, que nous avons d’accueillir en nous ce qui nous dépasse. Le silence n’est pas seulement un droit, il est à notre mesure. Il est cela seul qui, à notre mesure, nous permet de prendre part à un malheur auquel nous ne pouvons pas remédier, que nous n’avons pas pu prévenir, qui n’est pas à notre portée, mais dont nous pouvons seulement ressentir la blessure.

Ce que je pense, mes positions, mes réflexions, mes tergiversations, parfois je les partage. Quand j’étais jeunot, immature, il m’est arrivé souvent de me conformer à l’impératif du commentaire, à ce désir, faussement érigé en devoir, de formuler un avis sur mille et un sujets. Cela me conduisait souvent à commenter à l’excès, à opiner toujours plus, à m’exprimer à tort et à travers. Sans doute m’arrive-t-il encore de le faire, de céder à l’attrait de l’immédiat, à l’impulsion du bon mot, à la facilité du bavardage, ou à l’indignation qui bouillonne en moi et contraint l’ex-pression. Mais le travail et les relations qui, désormais, prennent le dessus dans mon quotidien, et ont emporté avec elles ma prime jeunesse, le travail et les relations (les vraies, non celles du « contact » dont je ne sais rien) m’ont appris à savoir rester en retrait, à retenir des mots trop souvent inutiles. Ces mots qui, comme chacun sait, vont plus vite que la pensée. Ne pas réagir – parce que, au fond, mieux vaudrait agir. Ne pas faire de commentaire – parce que, en fait, mieux vaut se taire.

D’autant que ma position sur tel ou tel thème d’actualité, ou la suspension du jugement dans laquelle je me tiens, cela ne regarde que moi. Comme la vôtre ne regarde que vous. Du moins, je nuance : elle ne regarde pas les réseaux. Elle ne regarde aucun de mes « contacts ». Elle ne regarde ni X ni Facebook. A-t-on encore le droit de croire que la pudeur est parfois une vertu ? Et que l’intensité de la démonstration compassionnelle n’équivaut pas nécessairement à la compassion réelle ? Que cette dernière puisse tout aussi bien, sinon mieux, s’éprouver dans l’ombre de l’intime, dans la coulisse d’un quotidien qu’il n’y a pas lieu d’exposer ? Enfin, cette pudeur, n’est-ce pas quelque chose que l’on doit, ou que l’on rend aux êtres en souffrance, à la dette que nous contractons tous, en tant que frères, en leur nom ? Je plaide pour la pudeur comme une façon de ne pas encombrer l’espace avec notre propre sentimentalité, et avec notre égo. Une façon, là encore, à notre pauvre mesure, de libérer l’espace, le laisser le champ libre à l’expression de cette souffrance, afin de pouvoir l’entendre sans nous empresser d’y interférer, sans trop vite la recouvrir sous la démonstration éclatante du dérèglement intérieur qu’elle produit en nous, ou du scandale qu’elle provoque en notre propre conscience.

« Le temps des opinions viendra. L’idéal serait que celui-ci ne précède jamais celui, plus lent, de la réflexion et de l’approfondissement. »

Il existe encore, et c’est heureux, d’autres lieux où la parole – malgré tout nécessaire –, trouve à se déployer librement, dans les formes du dialogue, et principalement du dialogue amical ou amoureux. Aborder un thème d’actualité avec son épouse, ce n’est pas déclarer son camp sur les réseaux. C’est autre chose, c’est un autre lieu – une scène de vérité, plus authentique. Discuter d’un phénomène géopolitique ou social avec un ami, ce n’est pas s’écharper par commentaires interposés, avec un inconnu instantanément projeté en figure adverse ou ennemie, sous un post. Entre deux amis existe une entente préalable à partir de laquelle le terrain d’une saine discussion (et non d’un « débat » ou d’une foire d’empoigne) se trouve normalement déblayé. Prendre position devient ici possible. Une place est disposée, sans avoir forcer, sans avoir à défendre ses murs. Il existe encore d’autres modes d’expression, bien plus adéquats que le réseau : le travail de l’écriture, qui ne supporte aucun bavardage ; la création, artistique ou autre, reconnue ou non ; un corps qui se libère dans la danse ; les multiples échos que la lecture d’un grand roman fait résonner chez le lecteur, tout en le tenant à bonne distance d’un monde dont l’actualité menace de l’étouffer, ou d’écraser toute possibilité d’existence ; ce peut être un engagement que nul ne soupçonne, et qu’il convient de soustraire au jugement.

Quant à l’aveu d’incompétence, qui peut être légitimement invoqué, cela n’a rien d’un refuge. L’incompétence n’empêche en rien l’inquiétude, elle n’installe dans aucun confort. Elle n’est en rien le contraire du souci. Elle n’empêche pas non plus un intérêt sincère, une volonté d’engagement. J’y vois bien plutôt l’expression d’une probité. Comme une humilité bienvenue (surtout pas une fausse modestie). Cette probité est précisément ce qui fait cruellement défaut aux toutologues, aux réactifs incontinents, aux militants du dimanche.

Peut-être qu’une position, quand elle est prise, ne trouve sa véritable valeur qu’au sein d’un dialogue entre personnes de bonne volonté, hors du réseau, seulement auprès de quelqu’un qui saurait l’accueillir, l’interpréter sans chercher à la fausser, la discuter sans user du ton sentencieux, caricaturalement professoral, qui caractérise de trop nombreux « commentateurs ». Peut-être que le réseau social n’est pas le lieu adapté pour qui voudrait mettre ses positions en balance, même les voir se faire bousculer, se faire mettre en cause. Le dialogue, à condition qu’il ne dégénère pas en « débat », n’oblige à construire aucune forteresse, ni à mener aucune guerre de tranchée. Sa loi n’est pas celle du pugilat, mais de l’exposition réciproque. Entre les positions, le dialogue autorise un pari dont on ne ressort ni gagnant ni perdant, mais renforcé dans ses convictions, ou ébranlé de façon heureuse, sans effondrement (égotique), sans drame.

« Je plaide pour la pudeur comme une façon de ne pas encombrer l’espace avec notre propre sentimentalité, et avec notre égo. »

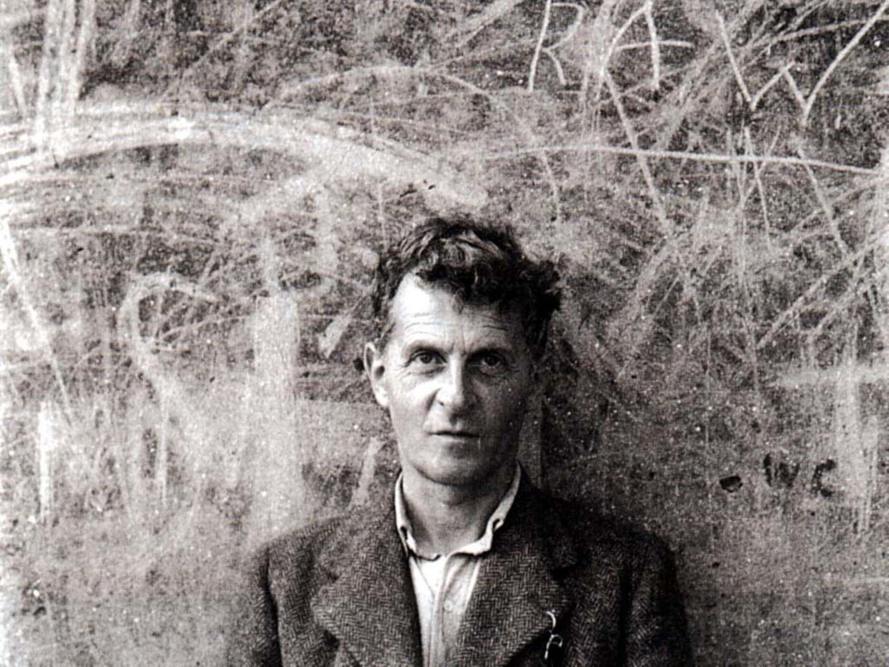

Et puis, bon, très simplement, tout le monde ne ressent pas le besoin de soumettre ce qu’il pense à l’approbation des petits juges des réseaux. Que ne répète-t-on jamais assez la conclusion du Tractatus de Wittgenstein !, ce livre de logique aride, justement rédigé dans le cauchemar des tranchées, au cœur de l’horreur du monde. Que ne l’adapte-t-on à notre ère de bavardage généralisé ! Sur l’horreur du monde, il n’est rien qui mérite d’être commenté. Rien de ce qui peut en être dit, de toutes façons, ne sera à la hauteur de la blessure. Alors, avant d’ouvrir sa bouche, avant de pianoter, mieux vaut prendre le temps. Mieux vaut choisir ses mots. Et si rien ne vient, ce n’est pas grave, ce n’est que le signe d’un écart irréductible, entre les mots et la blessure. Le signe que les mots n’ont pas su rejoindre en nous la gravité, n’ont pas su la traduire. Quand le langage persiste à faire défaut, ne surtout pas parler, préférer garder le silence.

Nos Desserts :

- « Toutologues télé : qui sont-ils ? » sur Arrêt sur Images

- « Comment les algorithmes ont tué la vérité » sur Blast

- Sur Le Comptoir, lire notre article « Trump est-il l’envers du « wokisme » ? »

- Lire aussi « De la théatrocratie du pouvoir à la société de communication »

Catégories :Société