Alors que la science a récemment contesté la possibilité d’une « croissance verte », la philosophie remarque que cette étude technique, certes importante, doit être précédée d’une question plus fondamentale : la nature peut-elle, de toute manière, avoir une valeur ? Si la réponse est négative, la leçon apprise est encore plus forte, puisque l’idée de « croissance verte » serait dénuée de sens dans tous les systèmes écologiques et économiques imaginables.

Répondre à cette question demande de revenir à une définition de la nature. Elle est classiquement l’envers de la convention et de l’artifice humains. Le mont Blanc est naturel, l’homme n’étant pas intervenu pour le faire advenir, contrairement aux terrils dans les régions minières de la France. Mais le regard est plus décisif que la chose, puisqu’on peut voir dans le mont Blanc ce qui respecte la définition humaine de la « montagne », où tel passage naturel est vu comme chemin de randonnée, ce qui renvoie encore à l’humain. Bientôt la montagne s’écoute et parle, bientôt aussi nous considérons que les glaciers de la montagne servent à étancher la soif, et ce n’est qu’à l’aune de la science que la première attitude est rejetée comme animisme naïf, la seconde comme finalisme anthropomorphique. Inversement, un terril près de Lens peut être vu comme naturel, parce qu’il est constitué de quelque chose de naturel, ou encore parce qu’il est naturellement fixé au sol par la gravité. Il en va de même pour toute chose : on peut voir la lance dans le bois, le bois dans la lance, le fer dans les ciseaux et vice versa. Il n’y a pas de « choses naturelles » mais plutôt un point de vue naturel sur les choses.

Celui-ci ne peut pas être un point de vue comme les autres puisqu’il doit être objectif, neutre. Or, un point de vue objectif, c’est un point de vue qui refuse le jugement, l’adhésion à un parti. Le point de vue naturel n’est même pas celui qui défendrait un camp « tout en pouvant être ailleurs », c’est plutôt celui qui ne rejoint aucun camp, car se situant en-deçà de toute prise de position. Ce n’est pas un hasard si c’est lorsqu’on contemple un paysage qu’aucun point de vue ne peut être sérieusement dit « meilleur » qu’un autre.

Dans ce cas, une lecture hâtive de Nietzsche nous ferait croire que la nature n’existe pas, car il n’y a dans le monde que des prises de position, des perspectives, des interprétations. « Il n’y a pas de faits, rien que des interprétations », énonce le philosophe dans un célèbre fragment posthume. Mais il y a au moins ce fait que tout est interprétation. Et la nature est ce qui rend possible ce fait. La nature est donc bien, en elle-même, dénuée de sens, puisqu’elle est cette source d’impossibilité de « hiérarchie objective », de grille de lecture du monde qui n’en tolérerait aucune autre.

Une autre objection possible viendrait d’un pseudo-darwinisme selon lequel la nature serait bien juge : juge de la vie et de la mort, de la reproduction et de l’extinction. La nature aurait une volonté, celle de faire advenir des « forts » et des « faibles », etc. Mais ces termes sont tout à fait infidèles à la réalité de l’évolution des espèces, le moteur de celle-ci étant aveugle, sans intentionnalité, sans personnalité, dépendant de mutations génétiques aléatoires, donc loin de constituer une volonté.

Il faut dépasser aussi la thèse naïve selon laquelle la nature ne serait pas étrangère à la question de la valeur car elle serait tout simplement en elle-même bonne, quel que soit son rapport à l’humain. Thèse naïve car trouvant bon que le tétanos tue ou, plus souvent, oubliant que le tétanos est lui aussi naturel, tout comme la destruction, d’ici quelques milliards d’années, de la Terre par le Soleil – constat qui par ailleurs ne vient pas annuler le problème écologique mais le redéfinit comme problème politique. Se référer à cette erreur permet au moins de noter que l’indifférence de la nature à l’égard de l’humain est aussi décevante, puisque la nature n’est ni mauvaise ni bonne. Les arbres ou la météorologie ne nous rendront pas hommage lors de notre enterrement, de même qu’il est vain, pour celui qui s’apprête à se faire exécuter, d’appeler la nature à l’aide. Il peut toutefois être sûr que la nature ne collabore pas avec son bourreau. Il peut être sûr que même l’idéologie la plus puissamment imposée ne saurait faire sienne chaque atome du réel, notamment parce qu’elle n’a même pas décidé que le réel soit fait d’atomes – ce fait physique a juste été donné.

Et voilà que cette idéologie retrouve son aspect irrémédiablement ridicule, contingent, son statut de pure possibilité parmi d’autres, quand bien même certains tuent pour elle afin de se convaincre du contraire. Certes, l’opprimé préférera sûrement l’hypothèse de Dieu, à savoir l’hypothèse qu’il s’apprête à être bien jugé cette fois, infailliblement bien jugé, contrairement à ce que peuvent les conventions humaines. Mais avec la nature il est aussi rassuré de savoir qu’il y a un monde, déjà là, royalement indifférent au jugement que la société a émis sur sa personne.

C’est pourquoi il faut parler d’heureuse absence de valeur de la nature. Celui qui subit les humiliations et les vexations de la société trouve une partie de son salut dans la nature. Quel soulagement pour lui de voir qu’existe encore et toujours un lieu hors des assemblées, hors des tribunaux, hors des codes et des coutumes, hors de toute attente humaine ! Et, comme aucune inquisition ne peut atteindre ce lieu, cet individu devient aussi hors d’atteinte en retrouvant la nature en lui.

De plus, si la nature neutralise les tribunaux, elle fait vivre le droit, par la notion de « droit naturel ». Certes, à proprement parler, il n’y a pas de droit qui soit naturel (le droit étant par définition une institution humaine), mais il y a bien un point de vue naturel sur le droit. Le droit naturel est ce geste de s’autoriser à considérer le droit du droit, et donc éventuellement critiquer ce dernier, y instiller un doute. En ce sens, la nature est cette prise de hauteur sur les choses, et nous revenons à l’idée de montagne dont l’ascension est entreprise par Nietzsche pour penser « par-delà bien et mal ».

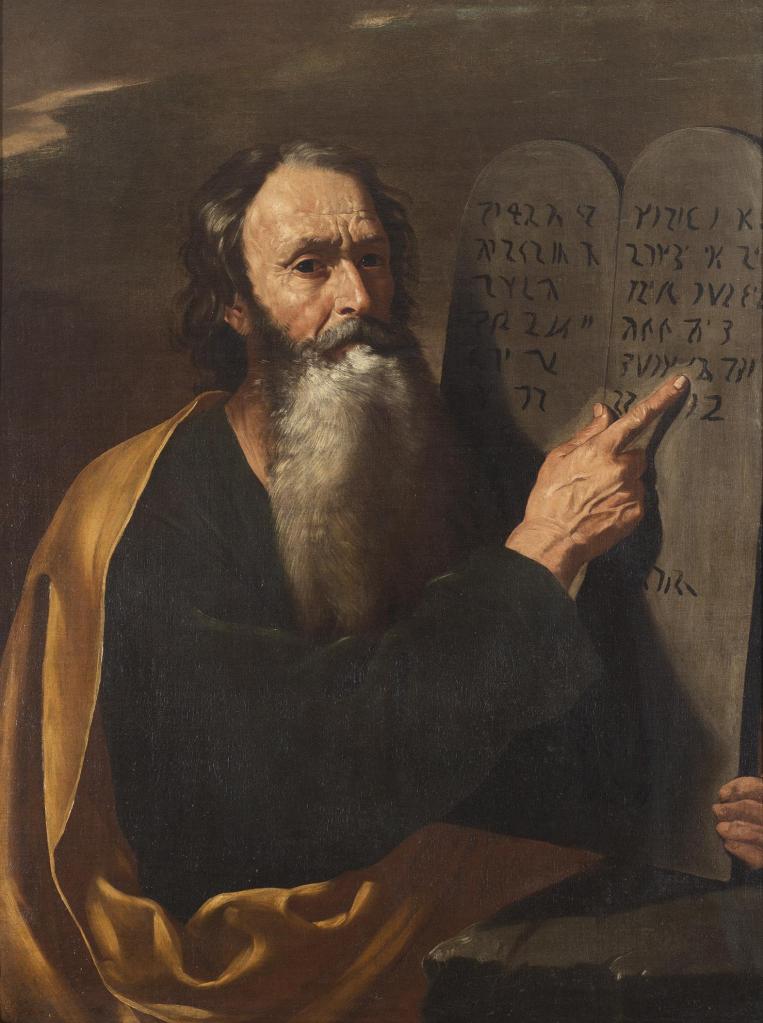

C’est aussi en haut d’un mont, le mont Sinaï, que Dieu refonde le droit terrestre en transmettant le Décalogue à Moïse. Car la refondation n’est possible que depuis cette hauteur. On sort toutefois vite de la perspective religieuse lorsqu’on remarque que cette refondation ne cesse pas d’être possible après cet épisode biblique, précisément parce que la nature n’a pas disparu. Avant les tables de la Loi transmises à Moïse, il y a la pierre sur laquelle elles sont écrites, pierre qui, inévitablement, est d’abord vierge, et ainsi fait signe vers une infinité de lois possibles, ou vers l’absence de lois. « Problème » que perçoit le texte biblique et qu’il résout en posant, dès la Genèse, la roche et toute la nature comme une création de Dieu. Ainsi la nature elle-même prend une valeur et devient par là… dénaturalisée. D’où, pour Nietzsche, la nécessité de renaturaliser le monde, lui faire retrouver son « innocence ». Ainsi sont retracés tous les chemins qui mènent hors du jugement, de la responsabilité et de la punition.

« Quel soulagement de voir qu’existe encore et toujours un lieu hors des assemblées, hors des tribunaux, hors des codes et des coutumes, hors de toute attente humaine ! »

Cet itinéraire, assurément, n’est pas à explorer sans bonne raison, car il n’apporte aucune réponse, aucune reconnaissance, aucun point d’installation. D’ailleurs, il est clair que la construction et le maintien d’un bon édifice moral vaut mieux que le point de vue naturel. Mais la nature est précieuse à celui qui doit fuir un Grand Normalisateur et cherche un point de passage pour fonder un sens nouveau.

Léonor Franc

Nos Desserts :

- Sur Le Comptoir, lire notre article « Nietzsche contre la culture barbare »

- Et notre interview de Benoît Berthelier : « Nietzsche peut éclairer de manière salutaire la question écologique »

- « Climat et croissance sont incompatibles, constatent des scientifiques » sur Reporterre

- Selon Philippe Descola : « La nature, ça n’existe pas » sur Reporterre

- Série d’émissions « Penser la nature et le monde » sur France Culture

Catégories :Culture