Hartmut Rosa est sociologue et philosophe. Critique d’une modernité enivrée de vitesse et assoiffée de contrôle, l’auteur d’ »Accélération » (2013) et de « Résonance » (2018) analyse avec pertinence le système économique dans lequel nous sommes pris dans le sillage des penseurs de l’École de Francfort. Dans « Rendre le monde indisponible » (La découverte, 2020), il nous enjoint à rompre avec les injonctions de performance dictées par un capitalisme qui rend le monde illisible et muet. Un essai magistral.

D’emblée, Rosa se réfère à une analyse phénoménologique de notre rapport naïf aux choses : quelque chose est là, plus que cela quelque chose est présent. Avant d’être séparés de ce qui nous entoure, nous sommes des êtres-dans-le-monde en relation avec le présent. Cependant, les conformismes divers et variés atténuent cette spontanéité, et cela est particulièrement vrai aujourd’hui. En effet, notre environnement social, cadenassé par l’impératif de domination de tout ce qui est, fait du monde un « point d’agression » : Rosa entend par là que tout ce qui apparaît doit être « connu, dominé, conquis, rendu utilisable ». Ainsi, tout ce que nous percevons, y compris certains êtres humains, sont passés au tamis de la logique de l’optimisation : si nous pouvons ne pas suivre les diktats du jour, il est difficile de ne pas les rencontrer. Notre niveau de glycémie, le tour de poitrine, nos voyages : absolument tous les pans de nos brèves existences doivent être soumis à l’exhortation générale de performance.

De plus, la vie quotidienne du consommateur moyen se voit quadrillée par moult emplois du temps et par plusieurs to-do-lists. Les courses, le médecin, le yoga, la fête d’anniversaire, le coup de téléphone aux grands-parents : tout doit être réglé, approvisionné, évacué, maîtrisé, résolu ou accompli. Or, Rosa le rappelle, ce rapport agressif aux choses est loin d’être naturel. Le « principe prométhéen » de la rencontre avec le monde théorisé par Marcuse vient du capitalisme libéral issu de la Révolution Industrielle : s’il a ses avantages, il empêche d’autres rapports au monde de se créer, notamment le rapport orphique aux choses, modalité plus sensible et érotique. Ainsi, la peur du décrochage et une anxiété se généralise : la modernité a accouché d’une extension de notre accès au monde, mais cela ne va pas sans inconfort. En effet, les données, les films, les livres, les chansons issus de tous les pays du monde sont littéralement sous notre main : nous pouvons dire du monde qu’il nous pend aux basques.

Ce paradigme de la conquête est si prégnant qu’il contamine les expressions que nous employons au quotidien : apprendre l’anglais ou le chinois n’est désormais plus l’expression d’un attachement désintéressé à la culture, mais bien l’expression d’une volonté d’ « élargir notre horizon » d’un point de vue purement quantitatif. L’Angleterre et la Chine doivent être visités puisque cela augmente le nombre de kilomètres parcourus, et non dans le but d’approfondir notre connaissance de la diversité de la planète. À l’encontre d’un rapport contemplatif aux choses, la modernité souhaite les rendre disponibles facilement.

En outre, il s’agit de distinguer les différentes dimensions de la disponibilité développées par la modernité. Rendre visible a une acception de rendre visible ce qui est là : jamais dans l’Histoire nous n’en avons autant su à propos de l’Univers, de nous-mêmes, et de la Nature. Le perfectionnement des outils scientifiques nous fait comprendre le réel avec toujours plus d’acuité. Une autre signification de la disponibilité est celle de rendre atteignable quelque chose qui ne l’était pas auparavant : ainsi, le progrès technique a accouché de fusées nous permettant d’aller sur la Lune, de satellites nous permettant d’approfondir le cosmos, mais aussi de sous-marins nous aidant à mieux connaître les mers profondes.

« Absolument tous les pans de nos brèves existences doivent être soumis à l’exhortation générale de performance. »

Également, rendre disponible peut être synonyme de « rendre maîtrisable » : la lumière artificielle domine la nuit, le corps est dominé par la médecine, la climatisation domine la température ambiante, et l’avion domine l’air. C’est aussi au moment où ces progrès ont été réalisés que la colonisation a eu lieu : en effet, il s’agit de se rendre maître et possesseur de tout ce qui peut l’être. Enfin, rendre disponible recouvre aussi l’idée de rendre tout ce qui est utilisable, de tout mettre en service : de nos jours, ce paradigme s’applique jusqu’aux promesses de croissance débridées. Ainsi, il n’est pas rare d’entendre : « votez pour nous pour avoir de meilleures retraites, pour avoir de plus belles écoles, pour des logements moins chers ». Ici, la raison instrumentale est la maîtresse du jeu : tout devient moyen d’arriver à une fin fixée par la logique capitaliste et technicienne.

Si nous ne pouvons vitupérer contre toutes les avancées modernes, certaines sont utiles et bonnes, Rosa nous fait comprendre qu’un paradoxe apparaît avec le développement exponentiel de ces dernières : plus le monde est rendu disponible, plus il est illisible et hostile.

Le recul énigmatique du monde

Il existe, grâce aux avancées scientifiques et techniques, un certain nombre de progrès faramineux que nul ne peut nier, et cela donne aux humains une illusion d’emprise sur le monde. Or, cette dernière recèle paradoxalement son contraire : plus notre prise est forte, plus le monde nous est dérobé. Constitutivement indisponible, ce dernier inflige un démenti à nos ambitions prométhéennes : par le biais de la globalisation, nous prenons conscience de l’environnement comme un tout fragile, menacé de destruction en raison des activités économiques humaines. En plus d’être mis en danger par la possibilité d’un ravage absolu, le monde devient menaçant et inquiétant : il est donc de plus en plus indisponible au moment même où nos volontés inextinguibles de maîtrise sont les plus déchaînées.

Cela est notamment patent dans le travail : en effet, l’aliénation y est à son comble. Le travail, originellement assimilation, est production d’artefacts qui font sens et dans lesquels nous pouvons nous reconnaître. Une fois réalisé, ce type de travail nous permet d’éprouver une fierté : nous transformons la nature, nous voyons les conséquences concrètes de cette transformation, et ces résultats nous reviennent en propre. À l’inverse, le capitalisme moderne favorise le salariat, armées d’êtres dociles produisant des choses qui, en dernière instance, ne leur appartiennent pas ; ils sont aliénés du produit de leur travail. Plus que cela, c’est le processus entier du travail qui leur échappe : n’ayant pas de pouvoir sur les orientations de leurs employeurs, les salariés ne peuvent décider des buts, des moyens et des formes de la production, et c’est leur être de travailleur qui s’en trouve abîmé.

« À l’encontre d’un rapport contemplatif aux choses, la modernité souhaite les rendre disponibles facilement. »

En outre, ce recul des choses prend aussi sa source dans le grand processus de démystification permis par le rationalisme moderne : il s’agit du « désenchantement du monde » décrit par Max Weber. Porteur de mythes, de miracles et de sens, le monde avait jadis une intelligibilité métaphysique pour les traditions spirituelles et religieuses d’antan. Or, ce dernier se refroidit, perd de sa magie et de sa couleur, totalement arraisonné par le calcul et par la bureaucratie. En somme, plus nous gagnons le monde, plus nous perdons notre âme : le nihilisme se déchaîne et réduit l’Homme à une quantité négligeable, ce qui n’est pas sans conséquences néfastes sur sa santé mentale dont les promoteurs du développement personnel nous rabattent les oreilles à longueur de journée.

Plus que le travail et le sens de nos vies, le rapport agressif aux choses esquinte jusqu’à notre relation à autrui : nous l’avons vu durant la pandémie du Covid-19, l’Autre n’était pas résonance, altérité irréductible à laquelle nous devions être attentifs, mais menace potentielle. Être de lien, l’humain a besoin de reconnaissance : or, l’ordre suprême était, rappelons-le, de « garder ses distances ». L’individualisme glacial occidental, celui des particules élémentaires livrées au divertissement et aux supermarchés, est aussi symptomatique de notre volonté de tout contrôler et de tout rationaliser.

Également, l’absence de résonance avec ce qui nous entoure a des conséquences sur notre psychologie individuelle : Rosa le note, l’homme moderne urbain est la figure du « blasé ». Insensible et engourdi, il ne doit surtout pas se laisser impressionner par des simulations extérieures, y compris les plus alarmantes. Friedrich Schiller, poète allemand, emploie des images fortes pour décrire cet homme atone et détaché qu’est l’homme moderne occidental : « carcasse hideuse », « enveloppe sinistre ». L’absence de résonance qu’il peut éprouver vis-à-vis du monde a les allures d’une vie qui est une non-vie, celle d’un mort-vivant. Cette psychologie asthénique et triste n’est pas sans incidence sur nos parcours : certes, une vague de sensation de bien-être peut parfois nous parcourir, mais nous n’avons plus de place dans le monde. S’il était pris en charge par des structures collectives fortes alimentées par un symbolisme métaphysique, l’Homme occidental n’a plus rien de substantiel auquel il peut s’attacher dans le but de mener une vie pleine de sens.

En plus d’être cadavérique, le monde devient « muet » : il n’a plus « rien à dire » à l’image des dépressifs qui s’effacent peu à peu, emmurés dans leur aphasie. Ce mutisme du monde accru par la perte de sens moderne a été dépeint par Albert Camus. Par ailleurs, Rosa rejoint l’écrivain sur sa thèse majeure de l’absurdité de l’existence, terme qui signifie originellement « dissonant ». En somme, nous contrôlons mieux le monde en surface, mais cela se paye de catastrophes diverses.

Un point de résonance possible ?

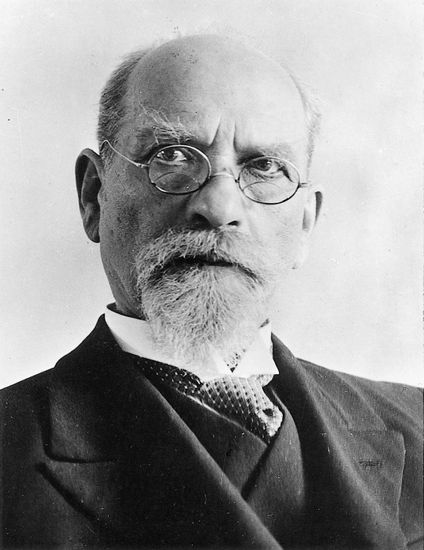

Si ce paradigme d’emprise total inonde notre quotidien, nous ne sommes pas pour autant définitivement enserrés par ce dernier. En effet, une autre modalité à ce qui nous entoure peut se développer, encore faut-il que nous soyons attentifs. La phénoménologie, courant philosophique fondé par Edmund Husserl, a notamment accouché de la notion d’ « être-dans-le-monde » : avant d’être un sujet connaissant séparé de ce qui est, l’homme vit auprès des choses, il habite le monde avec une certaine tonalité affective. En cela, il existe une affinité entre ma personne et les autres, entre qui je suis et mon environnement : Rosa nomme cela la « responsivité ». En effet, nous ne disposons pas de ce qui nous entoure, du moins pas dans un premier temps, nous souhaitons plutôt entrer en résonance avec les choses et les êtres : nous les interpellons et ils peuvent nous répondre.

« l’Homme occidental n’a plus rien de substantiel auquel il peut s’attacher dans le but de mener une vie pleine de sens. »

Tout d’abord, il existe ce que le sociologue nomme le moment du contact ou « affection » : il nous est possible d’entrer en résonance avec une mélodie, un paysage, une personne, ou une idée. Plus qu’un contact superficiel, ce rapport de résonance se joue au sein de notre intériorité. Quelque chose nous interpelle, et cette dernière acquiert une signification en soi : à ce moment-là, notre rapport agressif au monde, celui de la réification généralisée, s’estompe un instant, ce qui peut parfois nous faire pleurer. Le lâcher-prise fait que nous sommes émus ou touchés : un fragment du monde nous est en quelque sorte destiné dans toute sa poésie.

Dans un second temps advient le moment d’« efficacité personnelle » : nous étions aliénés, pris dans une relation d’indifférence à Autrui et à notre environnement, soudainement l’émotion nous submerge : un mouvement (e- ; -movere) vers l’extérieur se fait tout naturellement et rompt avec le paradigme étroit de la prise. Nous commençons alors peu à peu à nous imprégner d’un regard, d’un paysage montagneux, ou d’un coucher de soleil.

En outre, cette expérience permet le moment de l’assimilation appelé aussi « transformation » : une fois entré en résonance avec le monde, nous ne sommes plus les mêmes. Ainsi, la montagne objective vue à la télévision n’est plus la même lorsque nous la contemplons lors d’une randonnée : nous sommes susceptibles d’entrer en résonance avec son existence souveraine. À la manière d’une guitare ou d’un violon, l’humain doit être assez ouvert s’il veut être touché ou transformé profondément : pour cela, il faut se laisser saisir par l’ « efficacité affectante » tout en refusant cette volonté folle de tout dominer.

« Nous souhaitons plutôt entrer en résonance avec les choses et les êtres. »

Enfin vient le moment de « l’indisponibilité » : la résonance implique que nous acceptions que certaines choses doivent ne pas être obtenues ou empêchées de manière certaine. Dans ce cas-là, l’issue d’un phénomène ne peut pas être déterminé à l’avance, ce qui tranche avec l’optimisation et l’augmentation propres à nos sociétés capitalistes dont la vitesse folle nous fait perdre le monde.

Remarquable et pertinent, Rendre le monde indisponible établit le diagnostic d’un rapport vicié que la société capitaliste entretient avec l’humain et la nature. Ainsi, Rosa nous enjoint à nous laisser happer par la beauté d’un environnement sur lequel nous ne pouvons pas toujours avoir de prise. Au moment où tout est soumis à l’arraisonnement, lire cet essai est indispensable.

Nos Desserts :

- Se procurer l’ouvrage d’Hartmut Rosa chez votre libraire

- « Le grand entretien avec Hartmut Rosa » dans l’émission Les idées larges sur Arte

- « Hartmut Rosa, philosophe de la résonance » sur France Culture

- « Disponibilité et indisponibilité du monde chez Hartmut Rosa » sur Philitt

Catégories :Politique

comment traduire en allemand « disponible » ?

Verfügbar je pense mais à vérifier.

Les termes de maitre et possesseur chez Descartes ,veulent dire, être maitre de son savoir à l’instar de l’artisan qui maitrise sont savoir faire ,et posséder , c’est avoir de la maitrise sur les oeuvres , il n’y a pas de domination ,ni d’emprise chez Descartes , mais plutôt de savoir propre à la maitrise et , d’avoir propre à la possession .