Vous avez rédigé plusieurs ouvrages liés de près ou de loin à la question de la technique, mais comment la définissez-vous ?

En réalité, les livres dont vous parlez évoquent assez peu « la technique » en général, ils essaient plutôt d’explorer les techniques dans leur diversité, la multitude des objets et la façon dont les sociétés du passé les appréhendaient. Je ne suis pas philosophe et n’essaie pas de définir ce que serait une essence de la technique ou du phénomène technique, je suis historien et ce qui m’intéresse davantage, c’est de comprendre l’invention d’une certaine idée de la technique, sa « sacralisation », et ses effets sociaux et écologiques. Ce qu’on appelle la technique est fondamentalement un problème historique à mon avis, il s’agit donc d’étudier les reconfigurations successives de la question des techniques, c’est-à-dire les façons dont s’est posé le débat sur leurs effets, leurs risques, leur promesse… La technique pensée comme une notion globale et abstraite a d’ailleurs émergé tardivement, à partir du XIXe siècle surtout, lorsqu’il s’agissait d’expliquer l’accélération des transformations économiques et matérielles qui accompagnaient l’industrialisation. Avant cette époque, le mot « technique » était peu utilisé et désignait des phénomènes très divers, renvoyant au savoir-faire, l’apprentissage du chant comme les divers arts et métiers. Au XVIIIe siècle, il n’y avait pas encore réellement de représentation unitaire des activités productives, le mot « technique » lui-même demeurait absent des dictionnaires et des écrits de l’époque. Ce que nous nommons aujourd’hui « la technique » n’existait pas. Il n’y avait qu’un ensemble d’arts et métiers difficiles à regrouper sous une même catégorie.

En réalité, les livres dont vous parlez évoquent assez peu « la technique » en général, ils essaient plutôt d’explorer les techniques dans leur diversité, la multitude des objets et la façon dont les sociétés du passé les appréhendaient. Je ne suis pas philosophe et n’essaie pas de définir ce que serait une essence de la technique ou du phénomène technique, je suis historien et ce qui m’intéresse davantage, c’est de comprendre l’invention d’une certaine idée de la technique, sa « sacralisation », et ses effets sociaux et écologiques. Ce qu’on appelle la technique est fondamentalement un problème historique à mon avis, il s’agit donc d’étudier les reconfigurations successives de la question des techniques, c’est-à-dire les façons dont s’est posé le débat sur leurs effets, leurs risques, leur promesse… La technique pensée comme une notion globale et abstraite a d’ailleurs émergé tardivement, à partir du XIXe siècle surtout, lorsqu’il s’agissait d’expliquer l’accélération des transformations économiques et matérielles qui accompagnaient l’industrialisation. Avant cette époque, le mot « technique » était peu utilisé et désignait des phénomènes très divers, renvoyant au savoir-faire, l’apprentissage du chant comme les divers arts et métiers. Au XVIIIe siècle, il n’y avait pas encore réellement de représentation unitaire des activités productives, le mot « technique » lui-même demeurait absent des dictionnaires et des écrits de l’époque. Ce que nous nommons aujourd’hui « la technique » n’existait pas. Il n’y avait qu’un ensemble d’arts et métiers difficiles à regrouper sous une même catégorie.

« Au XVIIIe siècle […] ce que nous nommons aujourd’hui « la technique » n’existait pas. »

Derrière la notion abstraite de technique, il y a donc une multitude de dispositifs, critiquer la technique de façon générale a donc peu de sens car le mot technique lui-même est une catégorie floue et qui a considérablement évolué dans le temps parallèlement à l’industrialisation et à la technicisation continue. En réalité, les mots « technique », « technologie », « technoscience » recouvrent, comme les concepts de « nature » ou de « culture », une grande part d’ambivalence et de flou, et il n’existe pas de définition universelle acceptée par tous. Chacun de ces termes renvoie à des dispositifs conçus pour suppléer les forces de l’homme et accroître son emprise sur le monde et la nature. Mais ils correspondent à des stades différents de l’histoire des sociétés : l’univers des outils techniques insérés dans le monde des métiers, coagulant des savoir-faire complexes et appropriables par un individu autonome, a ainsi été supplanté au XIXe siècle par les machines industrielles et l’automatisation, puis, après 1945, par ce qu’il convient d’appeler la technoscience, ensemble macro-technique façonné par les dynamiques entrepreneuriales et mobilisant de façon inédite la recherche scientifique. Si la technique, pensée simplement comme un ensemble d’outils et de savoir-faire, est bien consubstantielle à l’Homo Sapiens, la technologie et la technoscience impliquent un tout autre rapport au monde. Derrière la notion trop générale de technique, il existe donc de multiples trajectoires et choix en concurrence, ce sont sur ces choix que porte le débat. Les prophètes des nouvelles technologies voudraient nous faire croire que la technique et le « progrès technique » constituent un phénomène unique, un tout, ce qui est évidemment faux et absurde.

Il est courant de désigner la technique comme neutre : un couteau, après tout, peut être utilisé à la fois pour tuer quelqu’un et pour trancher un bout de viande. Mais avec le développement phénoménal des technologies, peut-on toujours croire à cette neutralité ?

C’est un débat très ancien, qui rejoint votre première question sur la définition de la « technique », et qui demeure essentiel aujourd’hui. L’idée de « neutralité » des techniques émerge au XIXe siècle lorsque les économistes et les premiers théoriciens des sciences sociales tentent de comprendre les formidables bouleversements qu’ils observent et débattent de la « question des machines », c’est-à-dire des effets de leur multiplication. Marx expliquait déjà dans le Capital qu’il fallait distinguer entre « la machine et son emploi capitaliste », entre le « moyen matériel de production » en lui-même neutre et son « mode social d’exploitation » : en bref, pour Marx comme pour la plupart des théoriciens socialistes du milieu du XIXe siècle, les machines n’étaient pas responsables des crises sociales qui les accompagnaient parfois, c’est le capitalisme et les conditions sociales de leur utilisation qui devaient être condamnés. Cette idée de mésusage et de neutralité s’est largement imposée par la suite, jusqu’à devenir un véritable lieu commun qui fait encore sentir ses ravages dans les débats publics contemporains. Mais si cette thèse de la neutralité et du mésusage est compréhensible dans le contexte du XIXe siècle, elle a été largement invalidée par les évolutions du XXe siècle. Comme George Orwell le notait déjà dans les années 1930, seule « l’époque de la mécanisation triomphante permet d’éprouver réellement la pente naturelle de la machine, qui consiste à rendre impossible toute vie humaine authentique » (Le Quai de Wigan).

aujourd’hui. L’idée de « neutralité » des techniques émerge au XIXe siècle lorsque les économistes et les premiers théoriciens des sciences sociales tentent de comprendre les formidables bouleversements qu’ils observent et débattent de la « question des machines », c’est-à-dire des effets de leur multiplication. Marx expliquait déjà dans le Capital qu’il fallait distinguer entre « la machine et son emploi capitaliste », entre le « moyen matériel de production » en lui-même neutre et son « mode social d’exploitation » : en bref, pour Marx comme pour la plupart des théoriciens socialistes du milieu du XIXe siècle, les machines n’étaient pas responsables des crises sociales qui les accompagnaient parfois, c’est le capitalisme et les conditions sociales de leur utilisation qui devaient être condamnés. Cette idée de mésusage et de neutralité s’est largement imposée par la suite, jusqu’à devenir un véritable lieu commun qui fait encore sentir ses ravages dans les débats publics contemporains. Mais si cette thèse de la neutralité et du mésusage est compréhensible dans le contexte du XIXe siècle, elle a été largement invalidée par les évolutions du XXe siècle. Comme George Orwell le notait déjà dans les années 1930, seule « l’époque de la mécanisation triomphante permet d’éprouver réellement la pente naturelle de la machine, qui consiste à rendre impossible toute vie humaine authentique » (Le Quai de Wigan).

« [seule] l’époque de la mécanisation triomphante permet d’éprouver réellement la pente naturelle de la machine, qui consiste à rendre impossible toute vie humaine authentique » (G. Orwell, Le Quai de Wigan, p. 215)

Après 1945, à l’époque dite des « Trente Glorieuses » Jacques Ellul ne cesse de s’opposer à cette thèse de la neutralité des techniques en notant que par son accroissement et son gigantisme, « la technique ne peut faire autrement que d’être totalitaire ». Si un marteau peut effectivement être considéré comme neutre – il peut au choix planter un clou ou défoncer un crâne – en revanche une centrale nucléaire ou un « macro-système technique » ne peuvent l’être, car ces dispositifs déterminent des types de rapports sociaux, des formes hiérarchiques de pouvoir, et provoquent des choix irréversibles (pensons aux déchets et pollutions massives qui résultent des choix techniques d’hier). Récemment encore cette question a d’ailleurs opposé Jacques Julliard pour qui le « progrès technique est axiologiquement neutre » et Jean-Claude Michéa qui, reprenant les analyses d’Ivan Illich, notait que « dès lors qu’on dépasse un certain seuil de développement et de complexité », les techniques ne peuvent plus simplement être considérées comme neutres (cf. Jacques Julliard et Jean-Claude Michéa, La gauche et le peuple. Lettres croisées, Paris, Flammarion, 2014, p.59).

Si l’on suit Jacques Ellul, la technique serait devenu un système. Or, ce dernier, dans son texte De la révolution aux révoltes, déclarait que toute opposition radicale à la technique était devenue impossible tant elle s’était immiscée dans toutes les sphères de la société. Quand près de 75 % des hommes vivants sur Terre possèdent un portable, est-il possible de s’opposer à la technique sans adopter le mode de vie d’un ermite et si oui, comment ?

L’idée que les techniques forment système, c’est-à-dire qu’elles fonctionnent de façon interdépendante et entretiennent des liens avec les autres systèmes qui constituent la société, n’est pas propre à Ellul. Mais Ellul est sans doute celui qui a à la fois systématisé cette idée jusqu’à en faire l’une des matrices de la modernité, et celui qui en tire des conséquences politiques sur le devenir des sociétés contemporaines. Si toute société possède un système technique qui lui est propre, la société industrielle contemporaine est la seule à voir l’interdépendance des techniques s’intensifier à un point tel qu’elle en vient à suivre un processus d’auto-accroissement dangereux car aveugle à ses méfaits sociaux et environnementaux et de plus en plus incontrôlable. Il faut rappeler que l’essai d’Ellul que vous évoquez est paru en 1972 et constituait le deuxième volume d’une trilogie ambitieuse consacrée à l’étude du phénomène des révolutions. Dans la foulée des mouvements de Mai-68, Jacques Ellul s’interroge sur la possibilité même des révolutions dans la société technicienne où le prolétariat a été intégré à la société de consommation. En dépit de ses analyses critiques pessimistes, Ellul terminait le livre sur un ton optimiste en soulignant qu’« Il faut bien se convaincre que rien ne sera gagné par quelque automaticité de lois de l’histoire ou de l’évolution, que nous ne sommes pas déjà engagés sur une voie révolutionnaire à suivre jusqu’au bout. Il faut l’ouvrir. Et je suis donc convaincu que si difficile que ce soit, ce n’est pas absolument impossible tant qu’un homme libre existe encore. »

L’enjeu n’est pas de s’opposer radicalement à la technique, ni de choisir entre un futur high tech ou le retour aux cavernes, mais de rester conscient et de garder les yeux ouverts face à l’omniprésence des technoprophéties et des discours sacralisant l’innovation. S’opposer aux techniques comme le nucléaire, les OGM, les grands équipements inutiles – pensons à certains barrages et aéroports – n’implique pas de s’opposer à la technique de façon abstraite mais de privilégier certaines trajectoires plutôt que d’autres, des techniques souples, légères, démocratiques, locales, propres, plutôt que les techniques gigantesques, polluantes, autoritaires, etc. On ne s’oppose jamais à la technique de façon générale et abstraite mais à certains types de techniques : refuser une technique c’est toujours en adopter une autre en retour. Toutefois, votre question est pertinente car les choix techniques du passé définissent effectivement un cadre nouveau qui s’impose aux individus et auxquels on ne peut pas échapper une fois que la majorité de la population s’est convertie. Compte tenu de ce qu’est le monde aujourd’hui, il est difficile de se passer d’ordinateurs (quoique cela soit très variable selon les situations à mon avis, et il l’est beaucoup moins de se passer de téléphone portable), ce qui ne veut pas dire qu’on n’a pas le droit de contester le monde informatique et numérique en train de se constituer.

« On ne s’oppose jamais à la technique de façon générale et abstraite mais à certains types de techniques : refuser une technique c’est toujours en adopter une autre en retour. »

Vous avez par ailleurs produit une somme colossale sur ce que vous nommez les « technocritiques ». Pouvez-vous expliciter ce que vous désignez par cela ?

Le néologisme « technocritique » a été forgé par le philosophe Jean-Pierre Dupuy en 1975 comme titre d’une collection très « illichienne » publiée  aux éditions du Seuil. Elle proclamait en guise de programme que « les idéologies dominantes, même lorsqu’elles se combattent, admettent que la technique est neutre, qu’elle fera le bien et le mal selon les intentions de ceux qui la gèrent. Nous croyons, au contraire, que les maux et les frustrations dont souffre l’humanité ne sont pas dus simplement à des “bavures” ou à une planification défectueuse de la société industrielle, mais découlent inévitablement de caractéristiques intrinsèques du projet technique, qui amènent à prendre pour fin ce qui n’est que moyen. Il est grand temps de reconnaître que l’outil est parvenu à imposer sa loi propre, même à ceux qui s’imaginent en être les maîtres. » Dans la foulée des contestations de 1968, la technique a été l’objet – comme tous les pouvoirs – d’une très vive contestation. Dans mon livre, Technocritiques. Du refus des machines à la contestation des technoscience, j’ai tenté de comprendre les multiples formes qu’ont revêtues depuis le XVIIIe siècle cette critique et cette contestation des choix techniques au moment même où « la technique » faisait l’objet d’un processus croissant de sacralisation. La critique des techniques a pris de multiples formes plus ou moins radicales. Elle s’est transformée parallèlement aux mutations du monde industriel, elle a été portée par des auteurs et des groupes très divers, elle a été énoncée dans des discours et des langages pluriels. Mon objectif n’était pas de résorber cette diversité ou de la ramener à quelques types caricaturaux, il était plutôt de déplier l’éventail le plus large des critiques et de suivre leur évolution, leurs arguments, mais aussi les réponses qui y ont été apportées.

aux éditions du Seuil. Elle proclamait en guise de programme que « les idéologies dominantes, même lorsqu’elles se combattent, admettent que la technique est neutre, qu’elle fera le bien et le mal selon les intentions de ceux qui la gèrent. Nous croyons, au contraire, que les maux et les frustrations dont souffre l’humanité ne sont pas dus simplement à des “bavures” ou à une planification défectueuse de la société industrielle, mais découlent inévitablement de caractéristiques intrinsèques du projet technique, qui amènent à prendre pour fin ce qui n’est que moyen. Il est grand temps de reconnaître que l’outil est parvenu à imposer sa loi propre, même à ceux qui s’imaginent en être les maîtres. » Dans la foulée des contestations de 1968, la technique a été l’objet – comme tous les pouvoirs – d’une très vive contestation. Dans mon livre, Technocritiques. Du refus des machines à la contestation des technoscience, j’ai tenté de comprendre les multiples formes qu’ont revêtues depuis le XVIIIe siècle cette critique et cette contestation des choix techniques au moment même où « la technique » faisait l’objet d’un processus croissant de sacralisation. La critique des techniques a pris de multiples formes plus ou moins radicales. Elle s’est transformée parallèlement aux mutations du monde industriel, elle a été portée par des auteurs et des groupes très divers, elle a été énoncée dans des discours et des langages pluriels. Mon objectif n’était pas de résorber cette diversité ou de la ramener à quelques types caricaturaux, il était plutôt de déplier l’éventail le plus large des critiques et de suivre leur évolution, leurs arguments, mais aussi les réponses qui y ont été apportées.

Les adversaires des critiques de la technique les représentent généralement sous les traits d’artistes isolés, de doux dingues ou de marginaux, et aiment à rappeler le soutien de mouvements ouvriers au progrès technique. La critique de la technique et du progrès a-t-elle été un jour populaire ?

C’est précisément l’un des enjeux du livre évoqué précédemment : sortir d’une analyse purement centrée sur le débat intellectuel et sur quelques figures de penseurs pour réinscrire les controverses dans l’épaisseur des rapports sociaux. Le « peuple » parle moins que les élites, mais il serait faux de croire qu’il s’est toujours enthousiasmé pour le progrès technique. Dans mon livre je propose une synthèse des multiples protestations et résistances populaires à l’égard des choix technologiques que les élites tentaient d’imposer. Au XIXe siècle, beaucoup partageaient le point de vue du typographe Antonio Watripon, qui affirmait en 1843 que « si tout progrès mécanique nous donne des espérances pour l’avenir, il nous fait souvent déplorer ses funestes conséquences actuelles à l’égard des travailleurs qu’il prive momentanément de travail et réduit à la misère ». Aujourd’hui, ajoute-t-il, « des milliers de malheureux, sans pain, pleurent en maudissant le progrès et les inventeurs » (Le Populaire de 1841, n° 10, 12 janvier 1843). Les promoteurs des nouvelles techniques s’expriment beaucoup plus que leurs opposants, les protestataires appartiennent à ces vaincus de l’histoire dont les paroles ont été rejetées dans les poubelles du passé. Quant au mouvement ouvrier et syndical, s’il est vrai qu’il a repris les positions des théoriciens socialistes en militant pour la socialisation des techniques plutôt que pour leur contestation, cela s’explique d’abord pour des raisons stratégiques : il fallait se rendre audible et crédible dans l’espace public et pour cela adopter des positions réformistes prudentes. Par ailleurs, en creusant la question on se rend compte que les débats étaient vifs au sein des organisations du mouvement ouvrier, là comme dans beaucoup d’autres domaines il faut distinguer entre les dirigeants et les militants de la base, souvent plus radicaux.

« Le « peuple » parle moins que les élites, mais il serait faux de croire qu’il s’est toujours enthousiasmé pour le progrès technique. »

Vous vous êtes particulièrement intéressé aux Luddites, dont le nom est devenu synonyme, dans le langage courant, de technophobe passéiste. Vous en faites cependant une analyse totalement différente. Quelles étaient les motivations des Luddites dans leur pratique du « bris de machine » et leur critique radicale des machines ?

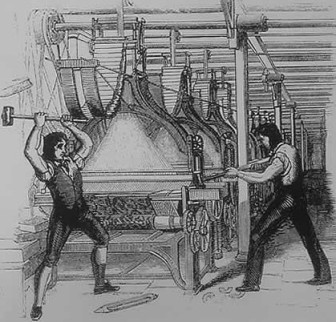

Oui, ma thèse et mon premier livre portaient sur les émeutes ouvrières contre la mécanisation du travail au début du XIXe siècle. Je suis parti en quête des conflits, grèves ou émeutes, qui ont accompagné et modelé l’arrivée de nouvelles mécaniques dans les ateliers du début de l’ère industrielle. Même si ce type de conflit se retrouve dans la plupart des régions en cours d’industrialisation, c’est en Angleterre que les violences atteignent l’ampleur la plus spectaculaire à l’occasion du « luddisme » en 1811-1812. Ce terme « luddisme » regroupe un ensemble de soulèvements populaires complexes qui ont comme point commun de s’attaquer aux machines textiles au nom d’un personnage mythique, Ned Ludd, un apprenti qui aurait détruit le métier à tisser de son maître. Cet épisode du luddisme a fait couler beaucoup d’encre outre-Manche, pendant longtemps ces violences ont été interprétées comme la manifestation de plaintes archaïques à contre-courant de l’histoire, comme des résidus de barbarie et de primitivisme au début de l’âge industriel et le mot luddisme lui-même en est venu à désigner effectivement un « technophobe passéiste ». Mais les historiens ont profondément relu cet événement, dans la foulée du travail d’Edward P. Thompson notamment, ils ont montré la complexité de ces violences, les ouvriers ne s’opposaient pas à la technique de façon générale, le terme n’existait d’ailleurs pas à l’époque, mais à des transformations juridiques et techniques, et à des bouleversements dans l’organisation du travail, qui remettaient en cause leur autonomie, laminaient leurs savoir-faire, tendaient à aggraver leur dépendance.

Oui, ma thèse et mon premier livre portaient sur les émeutes ouvrières contre la mécanisation du travail au début du XIXe siècle. Je suis parti en quête des conflits, grèves ou émeutes, qui ont accompagné et modelé l’arrivée de nouvelles mécaniques dans les ateliers du début de l’ère industrielle. Même si ce type de conflit se retrouve dans la plupart des régions en cours d’industrialisation, c’est en Angleterre que les violences atteignent l’ampleur la plus spectaculaire à l’occasion du « luddisme » en 1811-1812. Ce terme « luddisme » regroupe un ensemble de soulèvements populaires complexes qui ont comme point commun de s’attaquer aux machines textiles au nom d’un personnage mythique, Ned Ludd, un apprenti qui aurait détruit le métier à tisser de son maître. Cet épisode du luddisme a fait couler beaucoup d’encre outre-Manche, pendant longtemps ces violences ont été interprétées comme la manifestation de plaintes archaïques à contre-courant de l’histoire, comme des résidus de barbarie et de primitivisme au début de l’âge industriel et le mot luddisme lui-même en est venu à désigner effectivement un « technophobe passéiste ». Mais les historiens ont profondément relu cet événement, dans la foulée du travail d’Edward P. Thompson notamment, ils ont montré la complexité de ces violences, les ouvriers ne s’opposaient pas à la technique de façon générale, le terme n’existait d’ailleurs pas à l’époque, mais à des transformations juridiques et techniques, et à des bouleversements dans l’organisation du travail, qui remettaient en cause leur autonomie, laminaient leurs savoir-faire, tendaient à aggraver leur dépendance.

Derrière la question des machines, il y avait de complexes traditions de métier, les enjeux de la crise sociale et industrielle, le débat sur le paupérisme, les doutes et interrogations à l’égard des trajectoires du capitalisme industriel en train d’émerger. Sur le continent, les bris de machines ont été beaucoup plus diffus, ponctuels, étalés dans le temps et dans l’espace. L’ampleur et les formes de ce type de protestations collectives varient en réalité selon de multiples facteurs : les rapports sociaux de travail, les capacités d’organisation de la main-d’œuvre… Les situations sont très variables selon les secteurs et les régions, d’où l’invisibilité de cette question dans l’historiographie. Lorsque les ouvriers s’attaquaient ou se plaignaient des machines, ce n’était pas au nom d’une « technophobie passéiste » mais au nom de la défense de leur métier et de leur mode de vie. En France, des mouvements de destruction de machines ont également lieu en Normandie à l’époque de la Révolution française. Cette région est alors le centre de l’industrie textile, les machines anglaises y sont expérimentées précocement. En novembre 1788, 2000 ouvriers armés de bâtons détruisent ainsi une machine à filer récemment introduite dans la ville de Falaise ; l’année suivante, les troubles se répètent à Rouen où, le 14 juillet 1789, plusieurs centaines de personnes envahissent une filature et détruisent encore des métiers mécaniques. On pourrait multiplier les exemples tout au long du XIXe siècle comme l’émeute de Vienne en Isère en 1819, où toute la ville se soulève contre l’arrivée d’une machine haïe, ou encore les destructions opérées par les imprimeurs-typographes à Paris en 1830 et 1848, etc. En revanche, les canuts, travailleurs à domicile possédant leur métier à tisser, n’ont pas détruit de machines contrairement à une légende tenace, et les fameuses insurrections lyonnaises de 1831 et 1834 ont davantage à voir avec des enjeux salariaux.

« Lorsque les ouvriers s’attaquaient ou se plaignaient des machines, ce n’était pas au nom d’une « technophobie passéiste » mais au nom de la défense de leur métier et de leur mode de vie. »

Quel est l’impact actuel du progrès technologique sur les conditions des travailleurs ?

C’est une question compliquée : historiquement, on ne peut pas nier que l’industrialisation et le changement technique se sont accompagnés d’une hausse des niveaux de vie et d’une certaine disparition des tâches les plus éprouvantes. Mais cette image idyllique doit être nuancée par plusieurs constats : d’abord, loin de disparaître, les conditions de travail effroyables subsistent dans le monde, les délocalisations industrielles hors d’Europe visent à maintenir l’oppression sur des ouvriers exploités ailleurs. Par ailleurs, l’amélioration des niveaux de vie est d’abord liée aux luttes sociales, aux régulations imposées par le bas, qu’aux vertus intrinsèques du changement technique. Enfin, la question écologique amène à reposer sur de nouvelles bases la question de l’impact des technologies. Quant à la situation contemporaine dans le monde du travail, elle est incertaine, mais il est sûr que le processus de robotisation s’étend considérablement aujourd’hui.

Deux économistes et prospectivistes américains du Massachusetts Institute of Technology (MIT) viennent de publier un ouvrage intrigant et fascinant intitulé Le second âge des machines (The second Machine Age, MIT Press, 2014). Ils y analysent les effets des rapides transformations technologiques en cours avec l’informatisation et l’expansion considérable du numérique, ils proposent une thèse forte : nous serions entrés dans un « deuxième âge des machines » qui se caractériserait par l’automatisation des activités pour lesquelles les humains et les « fonctions cognitives » étaient jusque-là considérées comme indispensables. Alors que le premier âge des machines, celui qui s’était engagé avec la révolution industrielle du début du XIXe siècle, se caractérisait par l’automatisation des tâches nécessitant un effort physique, une dépense musculaire, le nouvel âge des machines viserait quant à lui au remplacement des fonctions intellectuelles elles-mêmes (pensons à l’enseignement ou à la traduction, de plus en plus « automatisés » et « numérisés »). Pour ces auteurs, compte tenu des transformations rapides de la puissance de calcul et de l’extension de l’informatisation à des activités toujours plus nombreuses, il semble qu’il n’y ait plus d’obstacles désormais au remplacement des travailleurs dans l’ensemble des secteurs d’activité.

« L’amélioration des niveaux de vie est d’abord liée aux luttes sociales, aux régulations imposées par le bas, qu’aux vertus intrinsèques du changement technique. »

Murray Bookchin, écologiste libertaire, critiquait la technophobie de ses camarades écologistes et en appelait à la création de technologies populaires et démocratiques. À l’inverse, le collectif Pièces et Main-d’Œuvre s’oppose radicalement à toute innovation technologique. Peut-on imaginer une technologie qui ne ferait pas le jeu du capitalisme ?

Encore une fois, je pense que la « technophobie » est un leurre, une mystification qui pathologise et renvoie à la folie des positions tout à fait rationnelles et raisonnables. Je ne sais pas si Bookchin employait ce mot. Le collectif Pièce et Main-d’Œuvre, qui mène une action militante et d’enquête citoyenne très utile, ne se considère pas comme « technophobe » : il conteste d’abord toutes les innovations technologiques portées aujourd’hui par la big science inféodée aux intérêts capitalistes. Ce que vous évoquez à propos de Boockchin se retrouve en fait dans toute une tradition intellectuelle libertaire allant des anarchistes naturiens de la fin du XIXe siècle jusqu’aux mouvements contemporains des objecteurs de croissance. Comment faire la part entre les techniques utiles, douces, démocratiques, écologiques et celles qui sont oppressives, polluantes, contraires à la survie des éco-systèmes ? Cette question essentielle, déjà au cœur des réflexion de Lewis Mumford aux États-Unis ou d’un Ivan Illich, demeure plus que jamais centrale à l’heure des débats entre l’agroécologie et l’agriculture productiviste conventionnelle. L’agronome Marc Dufumier par exemple considère les technologies douces et démocratiques de l’agroécologie comme étant les seules véritablement « modernes » car adaptées aux enjeux du présent, alors que les technologies lourdes et fortement consommatrices en pétrole de l’agriculture capitaliste sont décrites comme désuètes, héritées de l’après-Seconde Guerre mondiale, lorsque le spectre des pénuries et la foi naïve dans le progrès technique dominaient. Je vous renvoie pour toutes ces questions à deux livres récents tout à fait remarquables et très éclairants qui portent directement sur ces questions : Olivier Rey (Une question de taille, 2014) et Philippe Bihouix (L’âge des Low Tech, 2013).

Encore une fois, je pense que la « technophobie » est un leurre, une mystification qui pathologise et renvoie à la folie des positions tout à fait rationnelles et raisonnables. Je ne sais pas si Bookchin employait ce mot. Le collectif Pièce et Main-d’Œuvre, qui mène une action militante et d’enquête citoyenne très utile, ne se considère pas comme « technophobe » : il conteste d’abord toutes les innovations technologiques portées aujourd’hui par la big science inféodée aux intérêts capitalistes. Ce que vous évoquez à propos de Boockchin se retrouve en fait dans toute une tradition intellectuelle libertaire allant des anarchistes naturiens de la fin du XIXe siècle jusqu’aux mouvements contemporains des objecteurs de croissance. Comment faire la part entre les techniques utiles, douces, démocratiques, écologiques et celles qui sont oppressives, polluantes, contraires à la survie des éco-systèmes ? Cette question essentielle, déjà au cœur des réflexion de Lewis Mumford aux États-Unis ou d’un Ivan Illich, demeure plus que jamais centrale à l’heure des débats entre l’agroécologie et l’agriculture productiviste conventionnelle. L’agronome Marc Dufumier par exemple considère les technologies douces et démocratiques de l’agroécologie comme étant les seules véritablement « modernes » car adaptées aux enjeux du présent, alors que les technologies lourdes et fortement consommatrices en pétrole de l’agriculture capitaliste sont décrites comme désuètes, héritées de l’après-Seconde Guerre mondiale, lorsque le spectre des pénuries et la foi naïve dans le progrès technique dominaient. Je vous renvoie pour toutes ces questions à deux livres récents tout à fait remarquables et très éclairants qui portent directement sur ces questions : Olivier Rey (Une question de taille, 2014) et Philippe Bihouix (L’âge des Low Tech, 2013).

Vous avez signé le manifeste de Technologos, pouvez-vous nous présenter cette initiative ?

Technologos est une association créée en 2012 avec comme ambition de mettre en débat les choix techniques, d’entretenir des discussions à l’égard des investissements technologiques considérables qui sont réalisés actuellement, de proposer des analyses démystificatrices à l’égard des discours plus ou moins fantaisistes qui sont tenus sur les techniques dans les médias, mais aussi dans les champs politique et intellectuel. Elle organise des rencontres régulières autour de ces sujets. Il existe par ailleurs plusieurs branches locales, à Aix-Marseille notamment, qui mènent des actions dynamiques en organisant des débats contradictoires sur ces sujets importants.

Nos Desserts :

- Un entretien avec le décroissant Vincent Liegey

- Notre entretien avec l’autre Vincent, Cheynet, décroissant lui aussi

- La charte de Technologos, très instructive

- Notre article sur Bernanos, grand critique du progrès technique

- Interview de Serge Latouche, principal théoricien de la décroissance, sur L’Entreprise de L’Impertinence

- « The Rise of the Machines », un excellent article du Jacobin mag sur les dégâts de l’automatisation

- « Jacques Ellul ou l’impasse de la technique », sur la Revue permanente du MAUSS

Catégories :Politique

pourquoi pas un mot sur Theodore Kaczynski ?

Merci pour ce temps de réflexion. Merci à votre site et merci à François Jarrige.