Il est loin, le temps où l’Action française soulevait les foules et les passions ! Hier actrice de premier plan de la vie politique, elle est, depuis soixante-dix ans, ravalée au rang de doyenne des groupuscules. Mais les chrysanthèmes n’ont toujours pas remplacé les fleurs de lys, et la jeunesse n’a pas déserté le vieux mouvement. Toujours royalistes, toujours nationalistes, les militants d’Action française continuent de brandir le journal, longtemps éponyme, dans leurs gants coqués. Ignorés, voire inconnus du grand public, ils tentent régulièrement d’ouvrir une brèche dans le mur médiatique par leurs actions coup-de-poing. But premier : remettre Maurras et sa doctrine au centre d’un débat public qui l’a évacué depuis belle lurette. But second : le coup de force, autrement dit, la chute de la République au profit de la royauté.

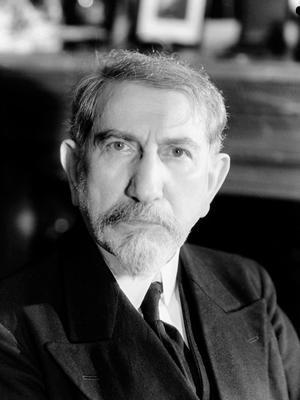

Non loin du Louvre, dans un local à la décoration sobre, une vingtaine de jeunes militants s’époumonent, en chœur et bras croisés : « Français, nous voulons une France, mais à la France, il faut un roi ! » Face à eux, se trouve le portrait de leur chef de file, Charles Maurras ; non loin, le drapeau du mouvement, orné d’une fleur de lys jaune, sur fond bleu roi.

C’est un vendredi soir d’octobre, et un militant de la section parisienne vient d’achever sa conférence. On range les chaises, on sort les bières, la librairie du local est ouverte pour l’occasion. On y trouve du Barrès, du Bainville, et surtout du Maurras. Beaucoup de Maurras.

Le laboratoire d’idées de l’extrême droite radicale

Maurras est à l’Action française (AF) ce qu’est Marx au communisme. Référence indépassable, il a doté les militants royalistes d’un cadre théorique et d’un contenu doctrinal, toujours diffusés et enseignés aujourd’hui. Et, si ses plus ardents héritiers militent toujours à l’Action Française, son berceau, l’aura de Maurras a influencée toute la droite radicale française (la Cocarde étudiante, Civitas, Génération Identitaire…).

Pour Maurras, le péché originel de la République et de la démocratie serait de déclarer les individus « libres et égaux en droits ». Ce faisant, le poison républicain détruirait la société, autrefois harmonieuse car ordonnée, structurée par tout un ensemble de hiérarchies et de traditions inébranlables. La République, ce système mortifère, serait inefficace, artificielle, faible et pourtant liberticide. Face à elle, le nationalisme serait donc le seul remède ; et pour qu’un nationalisme soit conséquent, « intégral », il faut qu’il soit royaliste.

La force de sa doctrine provient, en grande partie, de sa robustesse logique. Magnifiant l’ordre en toutes choses, Maurras a, en conséquence, ordonné son argumentation, de manière scrupuleusement logique. À l’époque, c’était un pas de côté face à un royalisme « à la papa », nostalgique et réactionnaire, purement romantique (du genre qui écrit « Roy » avec un y).

« L’aura de Maurras a influencée toute la droite radicale française (la Cocarde étudiante, Civitas, Génération Identitaire…). »

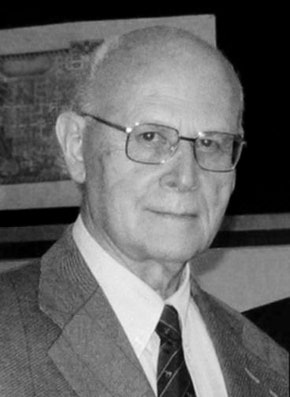

Fédérateur, le courant maurrassien s’était hier entouré de disciples aux noms prestigieux : Jacques Bainville, Georges Bernanos, Philippe Ariès, et bien d’autres. La belle époque. Mais les temps ont changé. La Seconde Guerre Mondiale a mis un terme à l’âge d’or de l’Action française : l’engagement pétainiste de Maurras, sa condamnation à la réclusion à perpétuité en 1945, sa mort en 1952, la dissolution de la ligue et la fin du journal ont sonné le glas du royalisme, condamné à devenir marginal. Et aujourd’hui, les compagnons de route de l’AF, s’ils existent, ont une aura bien plus confidentielle : ainsi du souverainiste et identitaire Pierre-Yves Rougeyron, fondateur du Cercle Aristote, du rédacteur en chef de la revue Eléments François Bousquet, ou de l’ex-soralienne Marion Sigaut, spécialiste de Voltaire. En outre, l’AF a fait sienne la pensée de nombreux intellectuels, parfois à ses antipodes, que ce soit la l’anarchiste mystique Simone Weil, les théoriciens écologistes de la décroissance ou le fondateur de l’anarchisme, Pierre-Joseph Proudhon.

« Entre logos et baston »

Cependant, le militant royaliste sérieux ne doit pas être qu’une tête pensante : l’action est sa priorité. Eloignée de la politique institutionnelle, l’AF ne cherche pas à triompher en tant que force électorale, mais à s’imposer dans la rue. Comme ses frères d’armes de Génération Identitaire, comme ses adversaires antifascistes, elle se manifeste par l’action coup de poing, voire par le coup de poing tout court. Entre autres exemples, le « déblocage » de l’université de Tolbiac en 2019, la banderole « Décapitons la République » après l’assassinat de Samuel Paty ou l’échange de coups avec des antifas lors du quatrième acte des Gilets Jaunes.

Le but officiel ? On se réfère à la notion maurrassienne de « compromis nationaliste » : en attendant le retour du roi, les militants préserveraient coûte que coûte une identité française que la République détruirait de jour en jour. Mais il s’agit aussi, comme pour tout groupe « ultra », de ne pas déserter la rue face aux adversaires, et de s’imposer régulièrement face à la presse et à l’opinion publique, comme un tonitruant « J’existe », censé gratter là où ça fait mal.

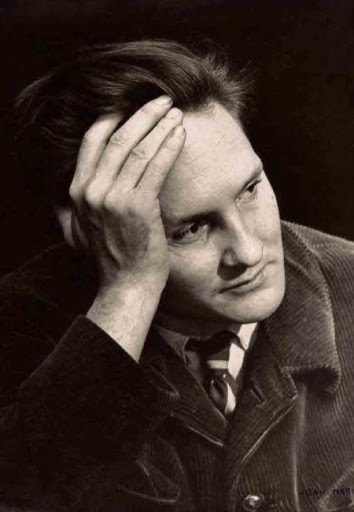

N’est pas militant qui veut : pour accéder à ce groupe « ultra », il faut faire ses preuves, tant physiques qu’intellectuelles. Du reste, l’Action française se satisfait de sa forme groupusculaire, et ne désire pas attirer les masses : en matière de militants, elle mise sur la qualité, plutôt que sur la quantité. Une méthode que recommandait, en son temps, l’idéologue Dominique Venner, qui professait aux groupes d’extrême droite de former une petite communauté de combat, soudée et rentre-dedans, prête à faire triompher ses idées devant le peuple. En somme, de la propagande pour les masses, de l’action pour l’élite (un peu comme avec Lénine et son avant-garde). Et faire partie de l’élite, ça se mérite : entre les tractages, les conférences, les manifestations, les entraînements à la boxe, le militantisme à l’AF est parfois un réel parcours du combattant. « Je suis entre six et douze heures par semaine sur le terrain », confie Jean, du service d’ordre.

« Eloignée de la politique institutionnelle, l’AF ne cherche pas à triompher en tant que force électorale, mais à s’imposer dans la rue. »

En somme, ce qui distingue l’AF des autres mouvements d’extrême droite radicale, c’est son « parfait alliage du logos et de la baston », comme le résume Jean, réinventant la formule d’Henri Lagrange : « une canne dans la main et un livre dans la poche ». Elle brasse et embrasse large, et permet d’allier les intellos et les têtes brûlées.

Sociologie du « royco »

« Il y a encore des royalistes en France ? » L’interrogation naïve est récurrente, dans la bouche du premier venu. Il faut dire que le royalisme, aujourd’hui, est à peu près aussi hors du monde que l’est l’anarchisme. Marqué par des références propres et ignorées de tous, il évolue en vase clos : qui connaît encore Pierre Boutang, Maurice Pujo ou Léon de Montesquiou ? Même Maurras est relégué aux sous-sols de l’histoire, et le commun des mortels ne voit le royalisme que comme un délire d’aristocrates désargentés ; ce qu’il n’est pas, du moins pas totalement.

Si les militants le deviennent, c’est souvent via Internet ou grâce au bouche-à-oreille. Le forum 18 – 25 de JV.com, les serveurs Discord de l’extrême droite et les communautés Facebook sont des lieux où s’initie la prise de contact. S’ensuit une période plus ou moins longue, jusqu’au moment où le sympathisant pousse la porte du local, souvent à la suite d’un déclic. En guise de pilule rouge, Paul évoque sa volonté d’agir alors que le mouvement des Gilets Jaunes bat son plein, et Alexeï, sa rage face à l’insécurité de son quartier.

Qui sont ces militants ? Ceux que nous avons rencontrés sont des jeunes hommes, souvent étudiants en droit. Leurs parcours sont complexes et tumultueux, avant d’en arriver à l’AF. Rares sont ceux qui proviennent de familles royalistes, au contraire : le coming-out royaliste est pour beaucoup une rude épreuve, et quelques militants vont jusqu’à cacher leurs activités politiques à leurs parents.

Certains viennent à l’AF au terme d’un parcours intellectuel. Souvent grands lecteurs, ils adhèrent à l’AF après avoir découvert les charmes du système maurrassien. Et ce, après des parcours souvent inattendus : on y retrouve des anciens proches du communisme, de l’anarchisme ou du libéralisme. Il s’agit pour le mouvement de leur faire troquer le livre pour le tract et le fumigène.

« L’intellectuel bon teint côtoie le Cagoulard aux gants coqués, le béret et la capuche noire s’associent. »

D’autres jouent davantage les héritiers des Cagoulards : ceux-là viennent à l’AF pénétrés d’un désir d’agir. Ils reviennent souvent de loin : anciens d’ultra-droite, ex-hooligans, jusqu’à d’anciens néo-nazis repentis, ils actent par là leur retour (relatif) dans le droit chemin. À charge pour le mouvement de les conscientiser, de les intellectualiser, de leur faire embrasser la pensée maurrassienne.

Ces origines multiples forment une foule bigarrée : l’intellectuel bon teint côtoie le Cagoulard aux gants coqués, le béret et la capuche noire s’associent. Au fond, l’un des seuls points communs de ces militants, c’est leur jeunesse. Car ils ne battront pas le pavé jusqu’à leurs 77 ans, et ils le savent. Le turn-over fait partie de la règle du jeu : une fois qu’il se fait vieux et qu’il se « range », le militant est invité à troquer la veste Fred Perry pour le costard-cravate ou le bleu de travail. Désormais royaliste accompli, il doit s’insérer dans le monde pour distiller la pensée royaliste dans son entourage, et ce jusqu’aux plus hautes sphères (on se plaît à rappeler, à moitié ironique, que le ministre Gérald Darmanin était militant de l’AF, en son temps). Au terme de cette contamination lente, très lente, le fruit républicain serait pourri de l’intérieur. Le coup de force royaliste ne serait alors qu’une pichenette qui le ferait tomber, pour de bon.

La culture FAF : une culture en mille-feuilles

La diversité des origines n’empêche pas le groupe d’être soudé. Et il en a besoin ; c’est qu’il n’est pas bien vu d’être « facho » aujourd’hui, et pondérer cela sous les termes de « nationaliste » ou de « royaliste » n’arrange en rien l’affaire. Le groupe devient alors un refuge face à un monde extérieur hostile. Il constitue un « nous », un isolat hors de la société républicaine, et qui agit contre elle. Et pour cimenter le groupe, rien de mieux que la carte de l’ennemi commun, de type « gauche woke » ou « antifas », moins impersonnels qu’une trop froide République.

L’univers du « faf » est particulier, qu’on se le dise. Ne l’assimile pas qui veut. Face à la stigmatisation des « fachos » par la société, une part des dits fachos se rebiffe et développe sa propre culture. Beaucoup sont adeptes d’une certaine « culture classique de droite radicale », faites de références littéraires sélect’, d’un goût prononcé pour l’histoire et/ou pour le black metal. Mais ce sont aussi des experts ès marginalités politiques, qui s’échangent les derniers potins des groupes « ultra », de la création d’un nouveau groupe antifasciste à la dernière expédition punitive des Zouaves. Références mèmiques, historiques, politiques : c’est tout un univers que le nouveau royaliste assimile, jusqu’à maîtriser les ramifications internes au milieu.

Car oui, de même que les anarchistes ont un don pour décliner leur idéologie sur tous les tons, de même, les royalistes se subdivisent entre eux. Entre les légitimistes, les orléanistes et les providentialistes, les divisions ne se comptent plus. Il existe même des anarcho-royalistes, dont l’organe Le Lys Noir se revendique, en un style vengeur et radical, de la Cagoule, des Khmers Rouges, de Kaczynski et du mouvement autonome, tout en un et sans rien rejeter…

À 123 ans, l’AF ne passe toujours pas l’arme à gauche. Certes, le coup de force royaliste reste un fantasme, vu la fermeté pérenne de la République aujourd’hui. Il n’empêche : l’AF alimente, à sa mesure, la résurgence des discours identitaires et anti-universalistes qui menacent de plus en plus les « valeurs républicaines ». Alors, oui, aujourd’hui, quand on pense ultra-droite, c’est le nom de « Génération Identitaire » que l’on sort en premier, non celui de l’Action Française. Mais si Génération Identitaire fait rêver les droitards et fulminer les gauchistes par son activisme médiatique, elle est bien plus faiblarde sur le terrain idéologique. C’est peut-être là que l’AF pourrait trouver un créneau porteur : sa valorisation du nationalisme pourrait unir les plus radicaux des identitaires et des souverainistes. Main dans la main avec GI, elle pourrait devenir le fer de lance d’une extrême droite radicale qui reprend de l’ampleur depuis quelques années.

Nos Desserts :

- « Youtubeurs, « mèmes » et Tweet cinglants… la féroce bataille des royalistes sur Internet » sur Le Monde

- Au Comptoir, nous avions interviewé l’historien Stéphane François, spécialiste des droites radicales françaises

- Lire aussi notre article « Séduction de l’électorat : quand les médias “font le jeu” de l’extrême droite »

- « Jeunes d’Action française en mouvement » par Emmanuel Casajus sur La Vie des Idées

- « Sur la route… des royalistes, de France et de Navarre », émission de France Culture

- « Les cagoulards contre la République », article de Benjamin Fayet sur Philitt

Catégories :Politique

» Il faut dire que le royalisme, aujourd’hui, est à peu près aussi hors du monde que l’est l’anarchisme. »

Les anars ont des radios, un mag, et une présence idéologique chez plusieurs édieurs. Rien à voir avec le royalisme complètement oublié, totalement dans l’ombre d’un passé révolu.

Visiblement vous ne connaissez rien du royalisme.

Avant d’émettre un jugement sur le royalisme il faudrait peut-être se renseigner

Merci pour l’article.

Le lien entre l’Action Française et Proudhon n’est pas récent. Voir le cercle Proudhon :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cercle_Proudhon

Merci de cet excellent article, fort bien documenté et très instructif.

Gaston Perche

E.B

Simone Weil n’a jamais été communiste. En 1931, elle signe un article dans « L’Effort », « URSS et Amérique », dans lequel elle critique le ralliement de Staline à « l’efficience » américaine ».. La même année, dans « Libres propos », elle dénonce la subordination de l’Internationale communiste à l’Etat soviétique. En 1932, elle rencontre Boris Souvarine , l’un des anciens fondateurs du PCF, exclu en 1924, participe à son Cercle communiste démocratique sans adhérer. En 1934, elle conseille à une ancienne élève: « se méfier également de tous les journaux. Notamment « L’Humanité » dit autant de mensonges que « L’Ami du peuple » de Coty » écrit-elle. La même année, dans son grand œuvre « Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale » elle écrit une critique rigoureuse du marxisme… Elle a connu Trotsky, elle a été compagne de route de Souvarine, mais elle n’a jamais adhéré au communisme. Voir son dernier et plus grand livre, « L’enracinement ».

Bonjour et merci pour votre commentaire !

Si je devais préciser ce que tire l’AF de Weil, c’est, outre sa réflexion sur l’enracinement, sa Note sur la suppression générale des partis politiques, suppression auxquels ils aspirent, eux aussi.

La qualification de communiste était commode pour la qualifier rapidement, puisqu’elle se dit « révolutionnaire authentique », dans la lignée du marxisme, tout en condamnant le léninisme et le stalinisme. Mais j’admets qu’il n’est pas facile de catégoriser un esprit libre, qui réaffirmait « qu’il n’est jamais bon d’avoir derrière soi une doctrine » (« Méditations sur un cadavre »), et je souscris à votre commentaire ! D’autant qu’elle récusait également les « socialistes » et les « sociaux-démocrates ». Peut-être la qualification d’anarchiste est-elle plus appropriée ?

Un petit regret : l’article laisse penser que le royalisme d’aujourd’hui se résume aux agissements de ce groupuscule d’extrême droite, dont les agissements ont été depuis longtemps condamnés par les héritiers de la Maison de France. Heureusement, il existe des royalistes plus sérieux, qui participent depuis 50 ans au jeu démocratique, dialoguent avec l’ensemble des forces politiques et dont les références sont de Gaulle, Bernanos, Péguy ou Maurice Clavel. Ceux de la Nouvelle Action Royaliste, autour de Bertrand Renouvin. Parmi lesquels, des lecteurs assidus de Jean-Claude Michéa, de Kévin Boucaud-Victoire… et des excellents articles du Comptoir !

Sauf que dans sa note sur la suppression des partis politiques, le point de vue de Simone Weil est intégralement rousseauiste, ce qui n’est pas le cas des royalistes, qui, du reste, ne demande pas la suppression des partis politiques (des clubs de pensée sont toujours utiles) mais ne veulent plus qu’ils monopolisent le pouvoir, ce qui était du reste aussi l’intention de De Gaulle

Questions à Erwann Plurien sur sa conclusion : À 123 ans, l’AF ne passe toujours pas l’arme à gauche. ( Erwann pouvez-vous nous en expliquer la raison SVP ? Pourquoi cette nouvelle génération de jeunes ?) Certes, le coup de force royaliste reste un fantasme ( disons un mythe mobilisateur Erwann ), vu la fermeté pérenne de la République aujourd’hui ( Pourquoi Darmanin prépare-t-il une nouvelle loi pour la conforter cette République si perenne SVP ?). Il n’empêche : l’AF alimente, à sa mesure, la résurgence des discours identitaires et anti-universalistes qui menacent de plus en plus les « valeurs républicaines ». Alors, oui, aujourd’hui, quand on pense ultra-droite, c’est le nom de « Génération Identitaire » que l’on sort en premier, non celui de l’Action Française. Mais si Génération Identitaire fait rêver les droitards et fulminer les gauchistes par son activisme médiatique, elle est bien plus faiblarde sur le terrain idéologique. C’est peut-être là que l’AF pourrait trouver un créneau porteur : sa valorisation du nationalisme pourrait unir les plus radicaux des identitaires et des souverainistes. Main dans la main avec GI, elle pourrait devenir le fer de lance d’une extrême droite radicale qui reprend de l’ampleur depuis quelques années.( Erwann, vous la voyez ou l’extreme droite radicale qui reprend de l’ampleur ? Etes vous certain que l’ambition stratégique du mouvement-école d’Action française, qui dure depuis 123 ans, consiste à unir les plus « durs » des identitaires et des souverainistes ? Sa doctrine mérite mieux, beaucoup mieux, donc cher Erwann, travail pas ininteressant mais tout de même baclé. Peut mieux faire malgré quelques intuitions. Pour approfondir je vous conseille la lecture de leur revue laboratoire d’idées : la Nouvelle Revue Universelle dont le dernier numéro traite des difficultés de la recomposition démocratique : ecologisme, progressisme et populisme. En attendant votre prochaine analyse… Germain Philippe

Bonjour et merci pour votre commentaire.

Je crois qu’une grande part de nos divergences provient de ce que vous vous placez sur le terrain des idées politiques, en fin connaisseur de la pensée maurrassienne. Mais mon article provient, au départ, d’un travail sociologique et universitaire. Il ne s’agit donc pas pour moi d’analyser la pensée maurrassienne, mais plutôt la constitution du groupe social AF et leurs interactions, parfois conflictuelles. Et je comprends donc votre réaction : la pensée d’AF « mérite » sans doute « mieux » qu’une simple union des droites dures, qui nie sa singularité et sa complexité. Mais j’ai essayé de décrypter, sous un angle moins normatif qu’empirique, ce qui risque d’arriver pour l’AF, non ce qu’elle « mériterait » de voir arriver.

Ceci étant, je vais tenter de répondre à vos objections point par point.

1 / Question très vaste… Si l’AF attire, c’est évidemment grâce à Maurras et à sa doctrine ; et puis, elle a aussi une histoire, une tradition, qui lui confère un certain panache du côté de l’extrême droite. Alors que la politisation de jeunes à l’extrême droite ne se tarit pas, l’AF sait faire valoir son histoire et se rappeler régulièrement au public, y compris intéressé (via ses actions coup-de-poing notamment)… Le recrutement suit.

2 / Le coup de force, fantasme ou mythe mobilisateur ? Aujourd’hui, assurément un fantasme. Dans chaque entretien, les militants envisageaient le coup de force dans le très long terme (« après ma mort », disent-ils pour beaucoup). Mythe mobilisateur, sûrement : mais l’un n’empêche pas l’autre. Pour ceux qui y croient, le coup de force n’est que l’ultime étape d’une stratégie élaborée depuis bien longtemps par l’AF, je ne vous apprends rien ; si elle est source d’espérance pour l’avenir, elle reste un fantasme aujourd’hui.

3 / Il faut différencier l’institution républicaine, forte car pérenne, qui s’est inscrite comme un horizon de référence indépassable pour beaucoup ; et l’idéologie républicaine, régulièrement critiquée (je le dis dans la phrase suivante de la conclu) et que veut protéger Darmanin. De la critique de l’idéologie au renversement de l’institution, il y a un très grand pas, qui, s’il est franchi, ne le sera pas pour tout de suite…

4/ Quant au regain de l’AF, il est acté par les militants eux-mêmes, qui témoignent d’une croissance lente du mouvement, en particulier depuis les GJ et les récents attentats. Pour l’extrême droite radicale, en général, ce regain numérique est moins sûr ; en revanche, elle jouit d’une exposition médiatique croissante, et donc d’une relative popularisation, en conséquence (cf GI récemment).

5/ Je conçois que, pour un maurrassien comme vous, dire de l’AF qu’elle ne serait qu’une passerelle entre pensées identitaire et souverainiste paraisse au moins léger, au pire indécent.

Mais mon travail montre que les positions orthodoxes de certains militants (auxquels je vous rattacherais), les « perpétuateurs de mémoire », se voient concurrencées par la stratégie de militants « activistes » qui, plus soucieux d’efficacité militante que de singularisation idéologique, répugnent moins à l’alliance ponctuelle, ou plus durable, avec certains autres groupes.

Du reste, aux « perpétuateurs de mémoire » et aux « activistes » sont liés des origines sociales et militantes, des motivations et même des apparences extérieures distinctes. Et quoique cela reste implicite et même inconscient, il existe sans cesse des micro-frictions et des séparations entre ces deux groupes sociaux, ne fût-ce que dans leurs interactions quotidiennes.

Et c’est une hypothèse (d’où le conditionnel), mais la récente dissolution de GI me pousse à croire qu’un flot de nouveaux militants « activistes », anciens de GI, pourrait rejoindre les rangs de l’AF et modifier la tournure actuelle du mouvement.

Merci à Erwan pour sa réponse, qu’à vrai dire je n’attendais pas.

Merci pour l’honnêteté de sa réponse.

Merci pour la qualité de sa réponse.

Bien entendu je ne souhaite pas vous entrainer dans un débat interminable.

En revanche, pour mieux comprendre notre sensibilité, notre maurrassisme du XXI° siècle,

je vous communique la fin de l’éditorial du dernier numéro de la Nouvelle Revue Universelle.

Si vous souhaitez le n° complet sous format pdf, envoyez nous un mail à

lanouvellerevueuniverselle@gmail.com.

Aujourd’hui, un cycle historique s’achève. Le temps est venu de

tomber les masques ! De redécouvrir nos visages, et le vrai visage de

la France. D’engager sa restauratio capitis, oublier son extinction et lui

rendre sa dynamique historique. Pour un nombre croissant de Français,

souffle un vent de révolte et de libération. On le sent, on l’entend dans

les conversations comme dans les espaces de liberté que ménagent les

médias et les réseaux sociaux. Derrière l’horreur latente du présent,

derrière la mondialisation sauvage, la terreur islamiste, derrière la

décomposition du pays menacé de guerre civile et au bord d’une crise

économique et sociale sans précédent, derrière aussi ce mal pandémique

qui rôde et frappe comme au hasard, nous ressentons soudain la fraîcheur

d’un courant d’espoir. Il vient nous rappeler que là où croît le péril croît

aussi ce qui sauve.

Notre longue maladie, biséculaire, a cependant provoqué des dégâts

considérables. Il faut rebâtir. Le profond changement qui s’impose sera

très difficile. D’abord parce que le système, moribond, fera tout pour

s’accrocher ou se reproduire à l’identique. Et surtout parce qu’il apparaît

avec une certitude croissante que, si changement il y a, il ne peut être

que radical. Il nous faut inventer un modèle de société foncièrement

autre, un nouveau paradigme.

Si beaucoup ont cette conviction, moins nombreux sont ceux qui

tentent d’aller plus loin, d’imaginer concrètement le contenu de cette

nouvelle société, et d’énoncer les principes sur lesquels elle devra

s’appuyer. Et aussi par quels moyens parvenir à l’établir et s’assurer du

consensus minimal permettant de sauter le pas.

C’est là où la Nouvelle Revue universelle a son mot à dire. Ses lecteurs

savent d’où elle vient, ils savent qu’elle a son style et son langage propres

mais n’a pas vocation à faire cavalier seul. Elle veut contribuer au salut

commun en y apportant ce qui lui est spécifique. Et ce qu’elle a d’abord à

dire, quoiqu’il lui en coûte, c’est que, si l’on veut le salut de la France et des

Français, il est une voix à laquelle on ne peut éviter de recourir, qu’on le

veuille ou non, qu’on le reconnaisse ou non, et même si on le nie, ou même

si on la renie, c’est la voix de Charles Maurras. Nul n’ignore les risques,

la témérité sans doute, l’inconscience susurrent certains, qu’il y a à le dire

ainsi. Il y a là, c’est vrai, des braises ardentes, prêtes à se réenflammer, que

tels de nos amis croient même nécessaire d’attiser. Face aux pressions de

tous ordres, la tentation vient, parfois, confessons-le, de lâcher prise et

d’orienter autrement notre combat. Mais dès que nous sommes remis en

face de nos « fondamentaux », des principes « non négociables », de tout

ce qui fait la substance même de nos vies, cette voix surgit. Elle vient

nous rappeler, d’un ton sans réplique, les idées-forces que l’enfant de

Martigues, du fond de son irrémédiable solitude vaincue au terme d’un

bouleversant combat spirituel, a lancées au début du XXe siècle. Ces

idées-forces – principalement le refus des fausses religions, le rejet du

pouvoir de l’argent, la résistance aux factions, le souci de l’indépendance

de la nation, l’exploitation positive de l’expérience historique, la priorité

du politique et le sens capétien de la continuité et de la mesure – n’ont

strictement rien perdu ni de leur actualité, ni de leur extrême nécessité.

Rassemblées de façon cohérente, elles ont donné naissance à une école

de pensée, qui a connu heurs et malheurs, gloires et faiblesses, mais qui

perdure depuis plus d’un siècle, après avoir vu s’écrouler autour d’elle

un nombre respectable de constructions idéologiques qui paraissaient

promises au plus brillant avenir. La destinée de l’auteur de L’Avenir de

l’intelligence, nous le savons, s’est partagée entre le débat et les combats.

Que ses combats, passionnés, aient pu parfois troubler l’éclatante clarté

de ses idées est une réalité peu contestable. Le refus des distinctions

nécessaires est un procédé efficace pour lui nuire, certes, mais révélateur

de la mauvaise foi ou de l’ignorance de ceux qui s’y livrent. Ou, dans

les meilleurs des cas, d’un défaut de perception qui leur fait manquer

l’essentiel.

La personnalité de Maurras nous passionne. Mais ce n’est pas elle qui

nous convainc de la vérité et de l’actualité de ce qu’il enseigne. En nous

libérant de la métaphysique subvertie des Lumières, il nous a aussi

affranchi de cette sorte de fétichisme. Ce qui nous mobilise, ce qui nous

convoque de manière si impérative, c’est la présence réelle de ses idées

dans notre monde en dérive. C’est cette réalité même qui nous autorise à

le lire en toute liberté, et à faire l’offrande à son œuvre de l’aggiornamento

que nous préconisons, si nécessaire pour le rendre accessible aux plus

jeunes d’entre nous.