- Le secret c’est de tout dire !, Gianni Giovannelli, Allia, 2021 [1]

- Destin de l’homme dans le monde actuel, Nicolas Berdiaeff, R&N éditions, 2021 [2]

- Rouge Impératrice, Léonora Miano, Grasset, 2019 [3]

- Confession d’un masque, Yukio Mishima, Gallimard, 1983 [4]

- André Gorz et l’écosocialisme, Françoise Gollain, Le passager clandestin, 2021 [5]

- Le portrait de Dorian Gray, Oscar Wilde, Le livre de poche, 1972 [6]

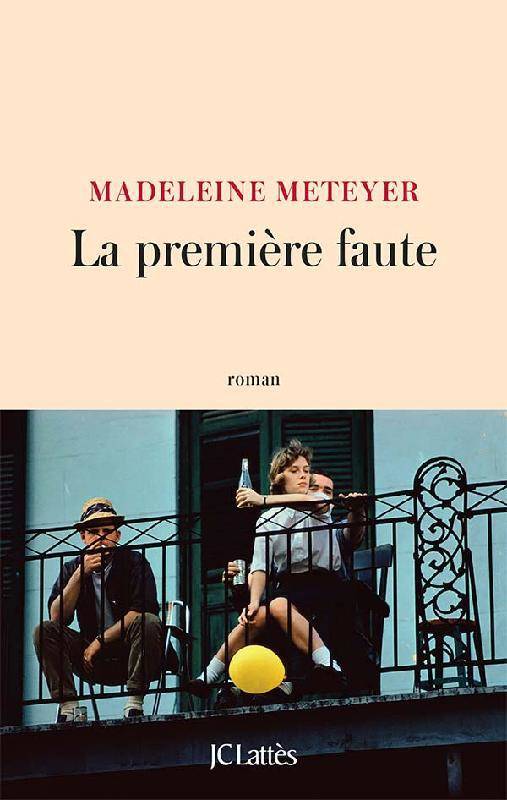

- La première faute, Madeleine Meteyer, Jean-Claude Lattès, 2021 [7]

Ne travaillez jamais [1]

Travailler ? Pourquoi faire ? Le narrateur de ce court récit aventureux, le fripon Salvatore Messana, serait plutôt enclin à lire le Droit à la paresse de Paul Lafargue et à commettre des petits larcins en bande plus ou moins organisée que d’assister à un meeting LREM sur la revalorisation de la « valeur travail ». Comme il le dit lui-même à l’entame du troisième chapitre : « L’expérience m’avait appris que, pour vivre dignement, il ne faut pas compter sur les faveurs d’autrui, mais user soi-même d’ingéniosité et d’intelligence, sans baisser la tête comme les moutons du troupeau. »

Travailler ? Pourquoi faire ? Le narrateur de ce court récit aventureux, le fripon Salvatore Messana, serait plutôt enclin à lire le Droit à la paresse de Paul Lafargue et à commettre des petits larcins en bande plus ou moins organisée que d’assister à un meeting LREM sur la revalorisation de la « valeur travail ». Comme il le dit lui-même à l’entame du troisième chapitre : « L’expérience m’avait appris que, pour vivre dignement, il ne faut pas compter sur les faveurs d’autrui, mais user soi-même d’ingéniosité et d’intelligence, sans baisser la tête comme les moutons du troupeau. »

Déjà tout jeune, alors que la guerre se termine, il s’associe avec un petit camarade pour plumer les soldats américains traînant dans les rues à la recherche de prostituées bon marché dans sa petite ville des Pouilles. Parcourant la côte en direction du nord, il est accueilli dans la communauté d’un petit village de pêcheurs, travaillera sur le bateau du brave Ferdinando Cavaliere avant de s’enfuir suite à une scandaleuse affaire d’adultère qui risquait de lui exploser au visage. Il est ensuite engagé comme marin et traverse les océans pendant près de huit ans. Mais une combine élaborée à Istanbul va le confronter à son commandant de bord qui compte bien toucher sa part du gâteau. S’ensuivent menaces, coup monté et bastonnades. Mis à fond de cale pendant plusieurs semaines, brûlé par les chaînes chauffées au soleil, Salvatore est débarqué à Dakar, soigné et rentre en Italie.

C’est à Milan qu’il mettra en œuvre son stratagème le plus élaboré, après avoir frayé avec les voyous et les flics du quartier et passé quelques jours à l’usine où il déclenchera une révolte aussi soudaine que brève puisqu’il se fera virer dans la journée. Une chose certaine, c’est que l’expérience de l’usine ancre en lui le dégoût du conformisme : « Tous les gens s’affairaient dans cette pagaille grisâtre baignant dans le smog et s’auto-conditionnaient pour travailler frénétiquement, pour ne pas être submergé par la solitude, pour justifier leurs innombrables souffrances en tant qu’individus condamnés à vendre leur temps au patron. » Ces derniers exploits se déroulent selon la technique du blitz, où comment faire cracher au bassinet les patrons en à peine quelques jours de travail, avec de la hardiesse, beaucoup de culot et, le meilleur, la loi avec soi. Nous laisserons aux lecteurs curieux le soin de démêler les fils dudit stratagème mit en place avec quelques amis harassés par le travail. La nostalgie d’un retour au pays natal se fait néanmoins ressentir chez le narrateur. L’envie d’un lopin de terre, d’une vigne rien qu’à soi, dans la bonne vieille ville de Lecce, entouré de ses proches : « Nous n’étions pas des « ouvriers » mais des déracinés auxquels la civilisation avait tout pris. »

Notons que les aventures de Salvatore Messana (initialement publiées en 1983 de manière anonyme) sont inspirées par les coups d’éclats de l’ouvrier Stabile Fioravante qui, en l’espace de vingt mois, gagna dix-sept procès contre dix-sept entreprises différentes dont il réussit à se faire licencier en empochant, au passage, de juteuses indemnités. Porté par l’appel d’air des révoltes populaires de la fin des années 1960, l’ouvrage de Gianni Giovannelli n’a pas l’ambition de renverser le système capitaliste (le narrateur se défend d’être un militant) mais, plus modestement et drôlement, à faire connaître les failles juridiques permettant de récupérer une partie des gains des puissants injustement gagnés sur le dos des travailleurs : « Je ne me sentais pas le courage d’aller travailler, jour après jour, soumis au contrôle et au chantage d’une société, sans même connaître, pour pouvoir mieux la détester, la sale gueule du patron. »

L’individu et le sacré [2]

Poursuivant son travail d’analyse critique du monde moderne, le philosophe russe Nicolas Berdiaeff examine ici la place de l’homme sous l’autoritarisme montant des régimes politiques européens dans les années 1930 (l’ouvrage date de 1936). En scrutant particulièrement les coups de boutoir incessants de l’Allemagne nazie et de la Russie soviétique, il fait le constat amer un double mouvement, l’un entraînant l’autre dans sa chute : la déshumanisation des hommes et le déclin de la spiritualité. Ce n’est plus la liberté qui guide les hommes mais la contrainte policière, la servitude collective, la discipline matérialiste. Submergée par la propagande des concepts de race, de nationalité, de sens de l’histoire, de culture de masse ainsi que par un arsenal de techniques nouvelles, la dignité humaine se dissout dans le bain de sociétés impersonnelles et tyranniques. « C’est avec une grande facilité que la masse se prête à la suggestion et tombe à l’état de possession collective », analyse-t-il en constatant que l’Allemagne hitlérienne et la Russie communiste, à défaut de pain, gavent leurs citoyens de spectacles autant que de haine en agitant les spectres du Juif, du sous-homme, de l’ennemi de classe ou du saboteur.

Poursuivant son travail d’analyse critique du monde moderne, le philosophe russe Nicolas Berdiaeff examine ici la place de l’homme sous l’autoritarisme montant des régimes politiques européens dans les années 1930 (l’ouvrage date de 1936). En scrutant particulièrement les coups de boutoir incessants de l’Allemagne nazie et de la Russie soviétique, il fait le constat amer un double mouvement, l’un entraînant l’autre dans sa chute : la déshumanisation des hommes et le déclin de la spiritualité. Ce n’est plus la liberté qui guide les hommes mais la contrainte policière, la servitude collective, la discipline matérialiste. Submergée par la propagande des concepts de race, de nationalité, de sens de l’histoire, de culture de masse ainsi que par un arsenal de techniques nouvelles, la dignité humaine se dissout dans le bain de sociétés impersonnelles et tyranniques. « C’est avec une grande facilité que la masse se prête à la suggestion et tombe à l’état de possession collective », analyse-t-il en constatant que l’Allemagne hitlérienne et la Russie communiste, à défaut de pain, gavent leurs citoyens de spectacles autant que de haine en agitant les spectres du Juif, du sous-homme, de l’ennemi de classe ou du saboteur.

Si la conscience morale personnelle est remplacée par une conscience collective, enrégimentée et militaire, il rappelle que « l’homme a toujours eu des instincts grégaires » et que seule une minorité a été capable de pensée originale personnelle et créative. D’où sa déploration du système démocratique formel qui reproduit les façons de penser routinières et moyennes des individus. Partant, opposer fascisme et démocratie lui semble superficiel si l’on considère le régime fasciste comme « la mise à jour de la dialectique démocratique », voire, en poussant le bouchon plus loin, « le résultat de la doctrine de la souveraineté du peuple de Jean-Jacques Rousseau ». Pour Berdiaeff, le caractère sacré et infaillible de la volonté du peuple souverain est un mythe analogue au mythe marxiste de la sainteté et de l’infaillibilité du prolétariat.

Défenseur d’une conception aristocratique de la culture Berdiaeff fustige par ailleurs le nationalisme en tant que « culte paien de la race, mais aussi une dévotion idolâtre envers le pouvoir », imposant un art officiel : « On ne peut pas créer consciemment et sur commande un art ou une philosophie nationale, il faut aimer la vérité, la connaissance, la beauté pour elles-mêmes. » Mais Berdiaeff s’en prend aussi aux chrétiens, responsable de la dé-spiritualisation du monde. La doctrine chrétienne de justice universelle ayant trop souvent été dénaturée par des institutions cléricales véreuses et des fanatiques intolérants ennemis de la science et du progrès, et professant davantage l’amour de Dieu que l’amour des hommes. En adoptant une attitude cruelle et inhumaine, le christianisme s’est aliéné les oppressés, les travailleurs et tous ceux cherchant à bâtir un ordre social plus juste et plus humain. En somme, « On est parvenu à rendre le christianisme ‘bourgeois’ ». Attaché à l’église orthodoxe russe, Berdiaeff estime pourtant que seule une renaissance religieuse peut permettre à l’homme de se régénérer sans sombrer dans la bestialité. La révolution qu’il appelle de ses vœux (un « socialisme personnaliste ») est donc spirituelle et morale et devra « placer la personne humaine au-dessus des idoles de la production et de la technique ». Néanmoins, et c’est essentiel, cette renaissance spirituelle sera conditionnée par l’abolition première de la misère sociale et l’esclavage économique de l’homme.

S. M.

Une odyssée dans l’Afrique du futur [3]

Au XXIIe siècle, le continent africain a enfin largué les amarres avec les puissances coloniales d’antan, connu désormais sous le nom de Katiopia unifié. Celui-ci est dirigé par le valeureux Ilunga, qui a joué un rôle décisif dans la reconquête d’une grande majorité des terres du continent. À ce jour, la seule menace qui risque de faire trembler l’édifice, outre la communauté anarchiste et décroissante de Benkos, est la présence des Sinistrés, une minorité composée d’immigrés français et blancs, réduits à la pauvreté et qui vivent selon leurs us et coutumes. Alors que la majorité des notables au pouvoir rêve de vengeance en les faisant expulser du territoire katiopien, une personne importante aux yeux du chef d’État vient compromettre ce dessein ; il s’agit de Boya, une femme dont s’éprend Ilunga, et qui se trouve être une universitaire aguerrie, dont le sujet de recherche est ce fameux groupe des Sinistrés. À la fois indépendante, féminine et dotée d’une grande intelligence, Boya est dotée d’une hauteur de vue et de qualités qui font parfois défaut à Ilunga et aux individus des hautes instances du pouvoir.

Au XXIIe siècle, le continent africain a enfin largué les amarres avec les puissances coloniales d’antan, connu désormais sous le nom de Katiopia unifié. Celui-ci est dirigé par le valeureux Ilunga, qui a joué un rôle décisif dans la reconquête d’une grande majorité des terres du continent. À ce jour, la seule menace qui risque de faire trembler l’édifice, outre la communauté anarchiste et décroissante de Benkos, est la présence des Sinistrés, une minorité composée d’immigrés français et blancs, réduits à la pauvreté et qui vivent selon leurs us et coutumes. Alors que la majorité des notables au pouvoir rêve de vengeance en les faisant expulser du territoire katiopien, une personne importante aux yeux du chef d’État vient compromettre ce dessein ; il s’agit de Boya, une femme dont s’éprend Ilunga, et qui se trouve être une universitaire aguerrie, dont le sujet de recherche est ce fameux groupe des Sinistrés. À la fois indépendante, féminine et dotée d’une grande intelligence, Boya est dotée d’une hauteur de vue et de qualités qui font parfois défaut à Ilunga et aux individus des hautes instances du pouvoir.

À bien des égards, Rouge Impératrice est un roman à plusieurs facettes qui se reflètent toutes les unes et les autres. Une grande variété de thématiques sont présentes, qu’il s’agisse de la question politique : « revendiquer, faire entendre sa colère en public, c’était admettre qu’on entretenait avec les autres une relation, même viciée. Se cantonner à des espaces communautaires, c’était tourner pour jamais le dos à ceux dans lesquels on refusait de voir ses semblables » ; mais aussi du sentiment d’appartenance : « comprendre en profondeur la tradition, c’était aussi savoir l’interpréter au mieux. L’ancien se plaisait à rappeler que les racines connaissaient une dégénérescence toute naturelle. Il leur fallait faire place à d’autres afin que la plante subsiste et se perpétue. » Le rapport à la spiritualité et au corps, le masculin et du féminin, ou encore les relations interpersonnelles revêtent également une grande importance dans les mentalités au niveau collectif et individuel. En outre, l’on a affaire ici à un texte où la langue française se marie avec perfection aux vocables africains, conférant au récit une poésie et un style singuliers. Le tout constitue pour le lecteur curieux et voyageur non seulement une odyssée passionnante mais un antidote contre l’impuissance, regorgeant d’imaginaire et d’utopie pour les générations présentes et à venir.

Portrait à double tranchant [4]

À la suite du documentaire consacré à la vie et à l’oeuvre de Yukio Mishima diffusé sur Arte, l’occasion était trop belle pour ne pas évoquer son tout premier roman, publié en 1949 alors qu’il n’était âgé que de 24 ans. À la lecture de ce récit autobiographique, se dessine le portrait d’un personnage solitaire, énigmatique et extrêmement ambivalent.

À la suite du documentaire consacré à la vie et à l’oeuvre de Yukio Mishima diffusé sur Arte, l’occasion était trop belle pour ne pas évoquer son tout premier roman, publié en 1949 alors qu’il n’était âgé que de 24 ans. À la lecture de ce récit autobiographique, se dessine le portrait d’un personnage solitaire, énigmatique et extrêmement ambivalent.

Dès le départ, le narrateur décrit sa propre existence comme une chute programmée : « Dès l’enfance, je me suis fait de la vie humaine une conception qui s’apparente à la théorie augustinienne de la prédestination, et je n’en n’ai jamais dévié d’un pouce. » À l’instar des Confessions de Saint-Augustin, le récit met en avant un long tunnel obscur où se côtoient un érotisme teinté de sadomasochisme et un sentiment diffus de culpabilité, qui ont lieu dès l’enfance du narrateur. Le monde intérieur du jeune Mishima est d’autant plus mouvementé et en décalage avec le réel qu’il vit une jeunesse solitaire et privée de sens chaleureux : « Sous prétexte qu’il était dangereux d’élever un bébé à l’étage supérieur, quarante-neuf jours après ma naissance, ma grand-mère m’enleva à ma mère. Et c’est dans sa chambre obstinément close, chargée d’odeurs suffocantes de maladie et de vieillesse que je grandis, mon lit aligné près du sien », mais également caractérisée par la maladie : « Cette maladie — l’auto-intoxication — vira chez moi au mal chronique. Celui-ci se déclenchait une fois par mois, par accès légers ou violents selon les cas. »

Sur la question de l’homosexualité, l’intérêt du récit réside bien moins dans le soi-disant « coming out » du narrateur que dans l’exposition des fantasmes crus et violents qu’il projette sur d’autres garçons aux corps beaux et vigoureux qu’il croise, et surtout dans l’opposition entre son désir charnel et la beauté mystique de Sonoko, qui se trouve renforcée avec le temps au lieu d’être transcendée. Enfin, le militarisme ambiant de la société japonaise pendant la Seconde guerre mondiale incite le narrateur à espérer la mort avant même d’avoir vécu ; à la différence de Saint Augustin, il n’y a pas de grâce ni de rédemption au bout du tunnel que traverse le narrateur, et chaque expérience, réelle ou fantasmée, constitue une fin en soi.

A. D.

La décroissance est un humanisme [5]

Avant d’être une théorie, dont les suites sont autant de ramifications, l’écosocialisme est d’abord l’histoire d’une vie et d’un parcours, de la quête d’identité d’un déraciné, celle d’André Gorz, que met très bien en valeur cet ouvrage. Né en Autriche pendant la guerre, ayant fait ses études en Suisse pour fuir la déportation, il y rencontra Jean-Paul Sartre (dont l’existentialisme le suivra) et celle qui deviendra sa femme, Doreen Keir, en compagnie de laquelle il mettra fin à ses jours en 2007. Arrivé en France, devenu journaliste à l’Express, puis au Nouvel Observateur, sous le nom de Michel Bosquet, il rencontrera dans les années un autre précurseur de la décroissance, Ivan Illich.

Avant d’être une théorie, dont les suites sont autant de ramifications, l’écosocialisme est d’abord l’histoire d’une vie et d’un parcours, de la quête d’identité d’un déraciné, celle d’André Gorz, que met très bien en valeur cet ouvrage. Né en Autriche pendant la guerre, ayant fait ses études en Suisse pour fuir la déportation, il y rencontra Jean-Paul Sartre (dont l’existentialisme le suivra) et celle qui deviendra sa femme, Doreen Keir, en compagnie de laquelle il mettra fin à ses jours en 2007. Arrivé en France, devenu journaliste à l’Express, puis au Nouvel Observateur, sous le nom de Michel Bosquet, il rencontrera dans les années un autre précurseur de la décroissance, Ivan Illich.

Ce n’est pas d’abord par la nature que vient la décroissance chez Gorz, mais par l’humain. En effet, pour que puisse se réaliser la promesse d’un individu autonome et libre de ses choix et de ses actes, il faut qu’il soit capable de se produire dans un environnement social, économique, technique et naturel qui le lui permette. Or le verrouillage de l’activité de production dans le mode capitaliste, le développement technique prométhéen, le dogme de la croissance infinie, et la dégradation de la nature ne permettent pas à cet individu de se faire une place. Pouvoir intervenir non seulement comme consommateur mais aussi comme producteur, décider librement de ses besoins et de son monde vécu nécessite de préserver son environnement, de faire le choix du suffisant, et plus généralement de poser des limites. C’est en ce sens que Gorz fait légitimement partie des précurseurs de la décroissance.

La beauté de l’âme [6]

Jeune homme d’une beauté exceptionnelle, Dorian Gray sert de modèle à Basil Hallward, peintre talentueux londonien. Il rencontre chez ce dernier Lord Henry, dandy cynique et hédoniste, qui aura une influence néfaste sur lui. À cause de Lord Henry, Dorian Gray comprend que son plus grand atout dans ce monde, sa beauté, est éphémère et que chaque jour qui passe le lui retire. Une fois le tableau terminé, le plus grand chef-d’œuvre de Basil selon ses dires et ceux de Lord Henry, le jeune homme fait alors un vœu : ne jamais vieillir et garder éternellement cette beauté. « Si c’était moi qui toujours devais rester jeune, et si cette peinture pouvait vieillir !… Pour cela, pour cela je donnerais tout !… Il n’est rien dans le monde que je ne donnerais… Mon âme, même ! », prononce-t-il. Alors que son amitié avec le héros se renforce, Dorian Gray tombe amoureux d’une talentueuse comédienne, Sibyl Vane, qu’il entreprend d’épouser, mais se montre odieux avec elle. Dans le même temps, son portrait s’enlaidit. Il finit par comprendre : à mesure qu’il conserve sa beauté, son âme s’obscurcit et le tableau change par la même occasion. Influencé par Lord Henry, Dorian Gray devient de plus en plus détestable, en conservant son merveilleux visage.

Jeune homme d’une beauté exceptionnelle, Dorian Gray sert de modèle à Basil Hallward, peintre talentueux londonien. Il rencontre chez ce dernier Lord Henry, dandy cynique et hédoniste, qui aura une influence néfaste sur lui. À cause de Lord Henry, Dorian Gray comprend que son plus grand atout dans ce monde, sa beauté, est éphémère et que chaque jour qui passe le lui retire. Une fois le tableau terminé, le plus grand chef-d’œuvre de Basil selon ses dires et ceux de Lord Henry, le jeune homme fait alors un vœu : ne jamais vieillir et garder éternellement cette beauté. « Si c’était moi qui toujours devais rester jeune, et si cette peinture pouvait vieillir !… Pour cela, pour cela je donnerais tout !… Il n’est rien dans le monde que je ne donnerais… Mon âme, même ! », prononce-t-il. Alors que son amitié avec le héros se renforce, Dorian Gray tombe amoureux d’une talentueuse comédienne, Sibyl Vane, qu’il entreprend d’épouser, mais se montre odieux avec elle. Dans le même temps, son portrait s’enlaidit. Il finit par comprendre : à mesure qu’il conserve sa beauté, son âme s’obscurcit et le tableau change par la même occasion. Influencé par Lord Henry, Dorian Gray devient de plus en plus détestable, en conservant son merveilleux visage.

Roman qui traite de l’esthétique, mais aussi de la morale et de l’esprit, Le portrait de Dorian Gray est un livre sublime. Chaque mot est parfaitement pesé et chaque phrase, surtout celles prononcées par Lord Henry, sorte d’alter-égo d’Oscar Wilde, bouleverse le lecteur. L’écrivain en profite pour nous décrire les salons mondains londoniens des années 1890, leur spécialité et leurs faux-semblants. Un roman essentiel, qui a valu à son auteur bien des problèmes.

Celle qui croyait au ciel, celui qui n’y croyait pas [7]

Valentine, éditorialiste de droite dure, et François, grand reporter de gauche molle, sont mariés et ont trois enfants Louis-Gabriel, Joséphine et Arthur. Sur le papier, ils ont tout de la famille modèle. Pourtant, au fil des années ils doivent traverser de nombreuses crises : les névroses de Valentine, aussi intelligente et passionnée que caractérielle, l’agacement de François face aux propos de Valentine, ou encore les déboires scolaires du fils ainé. À côté de cela, les deux amoureux doivent gérer des carrières parfois difficiles, dans une profession en crise. Pour finir, Valentine semble cacher un secret important.

Valentine, éditorialiste de droite dure, et François, grand reporter de gauche molle, sont mariés et ont trois enfants Louis-Gabriel, Joséphine et Arthur. Sur le papier, ils ont tout de la famille modèle. Pourtant, au fil des années ils doivent traverser de nombreuses crises : les névroses de Valentine, aussi intelligente et passionnée que caractérielle, l’agacement de François face aux propos de Valentine, ou encore les déboires scolaires du fils ainé. À côté de cela, les deux amoureux doivent gérer des carrières parfois difficiles, dans une profession en crise. Pour finir, Valentine semble cacher un secret important.

Dans ce premier roman, Madeleine Meteyer, jeune journaliste au Figaro, réussit à nous entraîner dans le quotidien de ce couple, que l’on suit durant une vingtaine d’années, de leurs années d’études au milieu de leur carrière. Sa plume est acide et précise, l’histoire nous tient en haleine jusqu’à la dernière page. À travers ses personnages la romancière ne décrit pas que les tensions entre un couple de journalistes aux idées opposées, mais décrit la société, la difficulté de la vie de couple et avec des enfants.

K. B. V.

Nos Desserts :

- Si vous avez encore soif, retrouvez toute la carte des shots du Comptoir

- Notre sélection de livres à (se faire) offrir pour Noël 2015 et 2016 et 2017, 2018, 2019 et 2020

- Et notre revue papier (trois numéros parus) à commander en ligne

Catégories :Shots et pop-corns

Confession d’un masque :

« à la différence de Saint Augustin, il n’y a pas de grâce ni de rédemption au bout du tunnel que traverse le narrateur, et chaque expérience, réelle ou fantasmée, constitue une fin en soi. »

c’est exactement cela, d’où le coté pathétique de sa mort