L’équipe du Comptoir aime la politique, les débats d’idées, la littérature, la musique et… le cinéma ! La rédaction a opéré une petite sélection des films les plus mémorables de cette année 2022 : The Killer, Anatomie d’une chute, Limbo, Babylon, L’arbre aux papillons d’or, Low Tech, Le temps d’aimer, Wish. Bon visionnage !

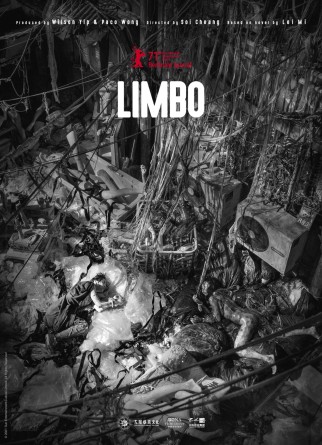

- Limbo de Soi Cheang [1]

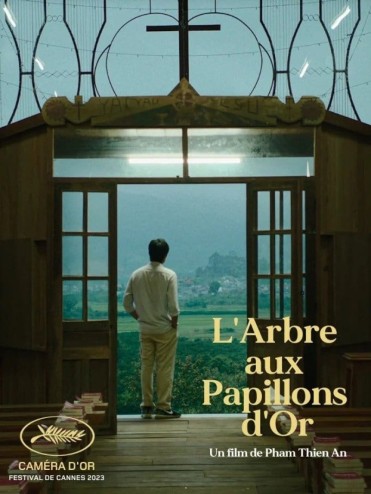

- L’arbre aux papillons d’or de Pham Thiên Ân [2]

- Anatomie d’une chute de Justine Triet [3]

- The Killer de David Fincher [4]

- Babylon de Damien Chazelle [5]

- Low Tech d’Adrien Bellay [6]

- Wish – Asha et la bonne étoile de Fawn Veerasunthorn et Chris Buck [7]

-

Le Temps d’aimer de Katell Quillévéré [8]

Le labyrinthe des ombres [1]

Dix-sept ans après le terrassant Dog Bite Dog (2006) dans lequel une chasse à l’homme s’engageait entre un inspecteur au bord de la folie et un meurtrier enragé, Soi Cheang adapte le roman chinois Wisdom Toot de Lei Mi et plonge à nouveau dans les bas-fonds de Hong-Kong avec Limbo pour une apnée de deux heures dans les eaux putrescentes du crime.

Dix-sept ans après le terrassant Dog Bite Dog (2006) dans lequel une chasse à l’homme s’engageait entre un inspecteur au bord de la folie et un meurtrier enragé, Soi Cheang adapte le roman chinois Wisdom Toot de Lei Mi et plonge à nouveau dans les bas-fonds de Hong-Kong avec Limbo pour une apnée de deux heures dans les eaux putrescentes du crime.

Soit un vieux flic désabusé proche de la retraite (Cham Lau) et son jeune supérieur fraichement débarqué à la brigade criminelle (Will Ren) à la recherche d’un tueur en série s’en prenant exclusivement aux femmes et laissant systématiquement leur main gauche coupée en guise de signature. À mesure que l’enquête progresse, les deux policiers que tout oppose s’aventurent toujours plus profondément dans la ville à travers un dédale infernal de ruelles sombres et malfamées. Esthétiquement, le film est d’une beauté rare et dérangeante. L’usage du noir et blanc enténèbre une Hong-Kong viciée par le mal dont la pluie gluante souille chaque recoin et les ordures recouvrent la moindre parcelle de bitume. Une véritable décharge à ciel ouvert opérant une fusion formelle entre la topographie des lieux et les personnages eux-mêmes : la pourriture envahit littéralement tout l’écran.

Oppressés par cette montagne urbaine de béton et de déchets sur laquelle le soleil peine à darder ses rayons les inspecteurs en viennent à perdre tout sens moral en se servant d’une petite délinquante (Yase Liu) pour appâter le démembreur sadique. La situation devient encore plus étouffante lorsqu’on découvre la haine féroce que Cham voue à cette junkie, responsable de l’accident qui envoya son épouse dans le coma… La jeune femme cristallise jusqu’à l’excès toute la violence crasse de l’époque à travers les affects de vengeance, de culpabilité et de rédemption.

Accompagné de la scénariste Au Kin-yee, du directeur photo Siu-keung Cheng – tous deux ayant travaillé sous la houlette de Johnnie To – et du légendaire compositeur japonais Kenji Kawai, Soi Cheang reprend à son compte les codes classiques du polar tendance hard-boiled pour imposer une vision dantesque d’une mégalopole décadente et tentaculaire dans laquelle tous les protagonistes semblent courir à leur perte. Celle d’une Chine post-industrielle ensauvagée par la lutte capitaliste de tous contre tous, la misère grouillante, la haine maladive des femmes et le désespoir pour seul horizon. Entre chronique sociale et polar formaliste Limbo constitue le contrepoint cathartique le plus radical de son auteur face aux ambitions mortifères d’un régime politique menaçant toute l’industrie hong-kongaise du cinéma.

Derrière le brouillard mystique [2]

La foi est affaire de lenteur dans le cheminement du rapport à soi. Dans le Viêt Nam d’aujourd’hui, un jeune homme de Ho Chi Minh-Ville, Thiên, gagne sa vie en faisant des films de mariage, dans une société en proie à l’anomie. Un décès dans sa famille et un retour dans sa ville d’origine, à Bao Loc, dans les montagnes de la province de Lâm Dông, vont l’amener à pousser plus loin encore ses interrogations existentielles.

La foi est affaire de lenteur dans le cheminement du rapport à soi. Dans le Viêt Nam d’aujourd’hui, un jeune homme de Ho Chi Minh-Ville, Thiên, gagne sa vie en faisant des films de mariage, dans une société en proie à l’anomie. Un décès dans sa famille et un retour dans sa ville d’origine, à Bao Loc, dans les montagnes de la province de Lâm Dông, vont l’amener à pousser plus loin encore ses interrogations existentielles.

Là, il revoit une ancienne compagne, entrée dans les ordres, et part à la recherche de son frère mystérieusement disparu, dans les paysages sublimes des hauts-plateaux du centre du Viêt Nam pris dans la brume. Il y rencontre divers personnages, qui sont sur sa voie des apparitions, au sens religieux du terme, jusqu’à cette dernière scène métaphorique où, après ce qui semble être un long sommeil ou un rêve éveillé, il avance pour se baigner dans une rivière. Le spectateur hésite alors, dans son interprétation. Est-ce bien un baptême, ou est-ce plus simplement le contact de l’eau froide qui doit le ramener à la réalité ?

Le premier film du réalisateur vietnamien Pham Thiên Ân, récompensé par la caméra d’or au festival de Cannes 2023, est un film lent, aux plans fixes, susceptible de décourager ceux qui n’ont pas le sens de la mystique. Il déroute par son sujet, aux antipodes des clichés pour touristes, rizières et chapeaux coniques, puisqu’il est question de la foi catholique et de l’apprentissage de soi dans un pays en mutation rapide, qui comporte encore quelques stigmates des guerres qu’il a connues au XXe siècle. Dans une très belle scène, où la caméra reste littéralement à la porte, Thiên rencontre d’ailleurs un ancien combattant de la République du Vietnam (le Sud, avant 1975) devenu expert dans la fabrication de linceuls. Il n’empêche, il frappe par sa beauté, qui dépasse largement la réussite de la photographie et de la prise de son.

L’auteur de cette chronique a de la famille vietnamienne catholique, originaire de la province voisine de celle où se déroule le film. À ce titre, cet « arbre aux papillons d’or » a rencontré une sensibilité et une expérience individuelle, ce qui explique que l’envoûtement ait fonctionné. Mais au-delà du sujet et des lieux, le film de Pham Thiên Ân relate une expérience universelle : c’est une magnifique évocation du rapport mystique que le jeune voyageur entretient avec le paysage, lorsque celui-ci sent qu’il y a autant à découvrir dans le monde extérieur qu’à l’intérieur de lui-même.

Tragédie iséroise [3]

Sandra Voyter et Samuel Maleski, deux écrivains, l’une allemande, l’autre français, s’étant rencontré à Londres, vivent reculés dans un chalet, au fin fond de l’Isère, avec leur fils malvoyant Daniel, tout juste âgé de onze ans. Un jour Sandra retrouve son mari mort, au pied de leur maison.

Sandra Voyter et Samuel Maleski, deux écrivains, l’une allemande, l’autre français, s’étant rencontré à Londres, vivent reculés dans un chalet, au fin fond de l’Isère, avec leur fils malvoyant Daniel, tout juste âgé de onze ans. Un jour Sandra retrouve son mari mort, au pied de leur maison.

Une enquête est ouverte et révèle que le couple n’allait pas très bien, entre tromperies, jalousie professionnelle, désaccords concernant leur mode de vie et sentiment de culpabilité, lié à l’accident qui a mené au handicap de leur enfant.

Très vite, la veuve, qui a menti sur certains points aux enquêteurs, est suspectée d’avoir tué son mari et son fils. Daniel, qui ne sait trop quoi penser de cette affaire est amené à témoigner.

Poignant et bouleversant, le film aborde avec justesse nombre de difficultés que peuvent connaître, au fil des années, des couples qui pourtant s’aiment encore, tout en nous tenant en haleine jusqu’à la fin. Entre le thriller et le drame, la Palme d’or du festival de Cannes 2023 est une franche réussite.

Esthétiquement votre [4]

Deux esthètes, sans aucune ambiguïté. David Fincher n’est pas un réalisateur ordinaire. The Killer n’est pas un tueur ordinaire. Les deux sont des puristes. Perfectionnistes. Essentiels. David Fincher nous livre toujours des copies parfaites, trop académiques pour les uns, mais parfaites. The Killer aussi, nous livre toujours des copies parfaites, il tue au millimètre. Mécanique parfaite, comme si elle avait déjà été programmée. Et pourtant, le film commencera par un bug du héros. Tout le reste ne sera qu’une tentative de correction du raté originel, obligeant l’automate à sortir de sa zone de confort.

Deux esthètes, sans aucune ambiguïté. David Fincher n’est pas un réalisateur ordinaire. The Killer n’est pas un tueur ordinaire. Les deux sont des puristes. Perfectionnistes. Essentiels. David Fincher nous livre toujours des copies parfaites, trop académiques pour les uns, mais parfaites. The Killer aussi, nous livre toujours des copies parfaites, il tue au millimètre. Mécanique parfaite, comme si elle avait déjà été programmée. Et pourtant, le film commencera par un bug du héros. Tout le reste ne sera qu’une tentative de correction du raté originel, obligeant l’automate à sortir de sa zone de confort.

Et l’erreur coûte cher. Notre héros a beau être économe de gestes, de mots, il a quand même quelques attaches. Ses seuls points faibles en vérité, mais formidablement exploités par un client pas content de l’acte manqué de notre héros. Car les meurtres sont des commandes de clients. Notre héros ne tue pas par goût ou par rancune, il ne tue même plus pour l’argent en vérité. On finit d’ailleurs par se dire qu’il tue parce qu’il se trouve plutôt doué pour la chose, cela constitue son principal motif. Et quand le geste ne suffit plus, il vise alors l’excellence. L’Homme se mue en automate, celui seul capable d’effectuer le geste technique parfait. Profil psy. : The Killer ne tue pas des gens, il tue l’Homme qui est en lui. La commande du client est un prétexte. Le vrai mobile c’est tuer toute once d’humanité dont il ne sait que faire, et qui pourrait entacher ses pensées évidées de toute morale. Probablement se dit-il que : « Si Dieu n’existe pas, alors tout est permis » (Les frères Karamazov, Dostoïevski).

Bon soyons honnête. David Fincher ne nous livre pas le chef d’œuvre de sa filmographie. On est quand même à des années lumières de Fight Club, ou même Zodiac, de mon point de vue. Mais ça le fait quand même pas mal. Même en dessous on est quand même au dessus de la mêlée Netflix. Et oui, il s’agit juste d’une commande Netflix. Mais bon, la carte blanche est à ce prix. Liberté d’expression retrouvée, déjà pleinement exploitée avec son produit précédent : Mank. Mais là peut-être s’agissait-il de revenir aux fondamentaux, du réalisateur, comme du spectateur : anti-héros, meurtres, violence (une scène en particulier, tous ceux qui ont vu le film pensent à la même). Juste une commande Netflix donc. Et juste une histoire de BD. Car notre héros a été conçu par d’autres. D’ailleurs, les quinze premières minutes peuvent laisser une impression partagée, pour celui qui ne connait pas la BD de Matz et Jacamon. Car si The Killer est économe en mots, il est très bavard dans sa tête. Une vraie pipelette soliloque. Avec quelques ritournelles répétées en boucle, comme un rituel hiératique, aux moments où le doute semble plus fort. Du Fincher à n’en pas douter.

Vies et morts du cinéma [5]

Inspiré du sulfureux ouvrage de Kenneth Anger, Babylon est à la fois un immense hommage au cinéma et à sa capacité à faire se mouvoir et s’évader les individus, mais aussi à sa part d’ombre. Le film trace le destin croisé de deux jeunes gens à l’ascension fulgurante (Margot Robbie et Diego Calva), la tête emplie de rêves de cinéma, et celui d’une vieille gloire sur le déclin (Brad Pitt) qui ne parvient plus à comprendre ce monde nouveau qui point inexorablement à l’horizon.

Inspiré du sulfureux ouvrage de Kenneth Anger, Babylon est à la fois un immense hommage au cinéma et à sa capacité à faire se mouvoir et s’évader les individus, mais aussi à sa part d’ombre. Le film trace le destin croisé de deux jeunes gens à l’ascension fulgurante (Margot Robbie et Diego Calva), la tête emplie de rêves de cinéma, et celui d’une vieille gloire sur le déclin (Brad Pitt) qui ne parvient plus à comprendre ce monde nouveau qui point inexorablement à l’horizon.

L’intrigue se situe à la fin des années 20, période qui voit l’émergence du cinéma parlant – les talkies – qui va bouleverser l’industrie et précipiter nombre de stars d’alors aux oubliettes de l’histoire – on ne compte plus en effet le nombre d’histoires sordides de vedettes déchues du jour au lendemain qu’Anger relate avec force détails dans son ouvrage. Car si Hollywood est une machine à rêves, c’est aussi et surtout une impitoyable machine à broyer les individus piégés dans ses rouages, à l’image de ces innombrables drames humains qui se jouent en coulisses et symbolisés par cet éléphant qui apparaît au début du film, traduction littérale de l’expression « an elephant in the room », ou encore de ces animaux exotiques (serpent, crocodile…) qui se dressent sur la route de personnages en quête de gloire, métaphore d’une industrie qui avale tout sur son passage, injecte lentement et inexorablement son venin… C’est aussi l’une des qualités du film que de mettre en lumière tous ces inconnus restés dans l’ombre (techniciens, figurants…) qui, morts pour l’industrie, sont aussitôt balayés des mémoires.

Bien plus qu’une simple innovation technique, le cinéma parlant charrie dans son sillage tout un ensemble de valeurs nouvelles : au faste et à l’ostentation des années folles succèdent la rigueur et l’austérité de la Great Depression, aux scandales et aux mœurs débridées s’imposent le très moraliste code Hays, à l’artisanat du premier Hollywood se substitue une industrie florissante dans laquelle la bourgeoisie investit massivement et entend bien contrôler l’image de vedettes devenues des produits marketing… L’avènement de ce nouvel Hollywood est aussi celui de la société du spectacle (« Le spectacle se présente comme une énorme positivité indiscutable et inaccessible »), société du fake, à l’image des billets de banque que « Manny » porte à un malfrat local et qui ne sont finalement qu’un vaste simulacre.

Babylon est bel et bien une tragédie : l’histoire de personnages agis par leurs pulsions, incapables de changer, et qui s’entêtent à foncer tête baissée, quand bien même c’est un précipice qui se dresse face à eux, et, finalement, les défauts du film apparaissent comme ceux de l’industrie toute entière : la grandiloquence ou la maîtrise technique (mention spéciale aux sublimes plans-séquence) et scénique sont si parfaits qu’ils en deviennent irréels et empêchent parfois le spectateur d’éprouver la moindre émotion. Qu’importe, Babylon est une œuvre qui reste dans les esprits, et, bien longtemps après que la projection ait cessé, ses scènes mémorables continuent de défiler sur la rétine du spectateur exsangue.

Enquête d’autonomie collective [6]

Popularisé par Philippe Bihouix et son livre L’âge des Low Tech, les « Low Tech » se définissent en opposition aux « High Tech », c’est-à-dire au renouvellement continu des techniques, selon ce fameux progrès « qu’on n’arrête pas ». Plutôt que du conservatisme et un désir inassouvi de devenir Amish ou de confondre les moyens avec les fins comme pour les nouvelles technologies, il s’agit en premier lieu, dans la vie courante, de redéfinir ses besoins ou ses usages, en termes d’alimentation, de transport, de confort, et de mobiliser pour y parvenir, les personnes, et la technologie strictement nécessaire et suffisante, avec une perspective de moindre consommation et d’autonomie.

Popularisé par Philippe Bihouix et son livre L’âge des Low Tech, les « Low Tech » se définissent en opposition aux « High Tech », c’est-à-dire au renouvellement continu des techniques, selon ce fameux progrès « qu’on n’arrête pas ». Plutôt que du conservatisme et un désir inassouvi de devenir Amish ou de confondre les moyens avec les fins comme pour les nouvelles technologies, il s’agit en premier lieu, dans la vie courante, de redéfinir ses besoins ou ses usages, en termes d’alimentation, de transport, de confort, et de mobiliser pour y parvenir, les personnes, et la technologie strictement nécessaire et suffisante, avec une perspective de moindre consommation et d’autonomie.

Au travers du film Low Tech, Adrien Bellay se met en scène et parcours la France à la découverte du foisonnement et de la diversité d’initiatives parmi lesquelles l’Atelier Paysan, le Low Tech Lab, le bricoleur génial Barnabé Chaillot, pour les plus connus, mais aussi un « Repair café » de Nantes, un atelier de formations à la fabrication d’éoliennes domestiques, ou encore un couple d’entrepreneur devenus spécialistes des éco-villages.

Par l’économie de moyens, de matière et d’énergie, tous souhaitent reprendre ou donner les moyens de reprendre le contrôle sur sa vie, et par effet de rebond, favoriser la vie sociale locale, le travail collaboratif par l’apport de chacun, et l’écologie.

Au moment où le greenwashing est toujours d’actualité, où l’hubris appelle plus de technologie, une dictature écologique ou de coloniser Mars, ou les petits gestes ferment le robinet en se brossant les dents, les « Low Tech » proposent un compromis pérenne et tracent une voie d’avenir. Rien de tel que ce film pour s’en convaincre.

Comment souhaiter un meilleur vœu [7]

La sortie de Wish : Asha et la bonne étoile a très bien été choisie puisqu’elle coïncide avec les 100 ans d’anniversaire des célèbres Studios Disney. Plusieurs éléments du scénario constituent d’ailleurs un hommage assumé aux films d’animation en mettant à l’honneur ce qui caractérise le plus Disney dans notre imaginaire : la magie des vœux, un thème déjà présent dans Pinocchio (1940 « When you wish upon a star »).

La sortie de Wish : Asha et la bonne étoile a très bien été choisie puisqu’elle coïncide avec les 100 ans d’anniversaire des célèbres Studios Disney. Plusieurs éléments du scénario constituent d’ailleurs un hommage assumé aux films d’animation en mettant à l’honneur ce qui caractérise le plus Disney dans notre imaginaire : la magie des vœux, un thème déjà présent dans Pinocchio (1940 « When you wish upon a star »).

Asha, une jeune fille de dix-sept ans vit à Rosas, un royaume fantastique où tous les souhaits peuvent être exaucés par le Roi Magnifico. Alors que ce dernier refuse d’exaucer celui de son grand-père, elle adresse un vœu sincère aux étoiles qui répondent par une force cosmique – une boule d’énergie nommée Star. Avec son aide, Asha déjouera les tours du Roi Magnifico qui manipule le royaume à sa guise en aveuglant le peuple sur le réel pouvoir de leurs vœux. Un vœu qui vient du cœur d’une personne déterminée se réalisera toujours – qu’un tyran le veuille ou non.

Il y avait beaucoup d’attentes concernant ce dessin animé, déjà par la volonté de l’équipe artistique de mêler la 2D traditionnelle et l’animation par ordinateur. Les multiples clins d’œil aux Studios, ainsi que le scénario, combinant la plupart des trames narratives Disney depuis près de cent ans se devaient de séduire les fans, de nourrir un imaginaire avec lequel ils ont grandi, et avec lequel ils veulent voir grandir leurs enfants.

Pourtant, Wish : Asha et la Bonne Étoile avait un potentiel bien plus intéressant. Il est regrettable que le « méchant » n’ait pas le panache d’un Scar dans Le Roi Lion (1994), alors que son esprit manipulateur qui aveugle le peuple sur leurs propres vœux dont il a main mise aurait pu constituer une réflexion intelligente sur les dangers des figures d’État que nous avons rencontré (voire que nous rencontrons). Encensé par le Royaume car il projette une image bienveillante, le Roi Magnifico lui fait croire qu’il peut choisir le tournant des vies qui le supplient d’exaucer un souhait, alors que le peuple peut en réalité les exaucer par lui-même – par la force de leurs intentions. Tout cet aspect est légèrement traité par rapport à ce qu’il aurait pu l’être, bien justement, par les Studios d’animation si le film avait été produit le siècle dernier. Malheureusement, le Roi Magnifico se transforme en cliché et perd de sa substance, tout comme l’héroïne, Asha, qui provoque une sorte de sympathie, mais aucune émotion.

Wish : Asha et la Bonne Étoile est une superbe ébauche. Si l’œuvre avait été plus audacieuse, en hommage à la force créative de Walt Disney, le résultat aurait été intéressant. Cependant, le film est un bon divertissement, les chansons sont agréables, et certains passages peuvent raviver la petite flamme de notre enfance, sans en créer un incendie. À regarder pour la magie, même si celle de Disney s’essouffle petit à petit.

Mensonges mortifères [8]

Dans une France d’après-guerre toujours marquée par les séquelles de l’occupation, Madeleine, une serveuse et mère célibataire interprétée par Anaïs Demoustier, croise le chemin de François, un jeune thésard en archéologie joué par Vincent Lacoste, lors d’une rencontre fortuite sur une plage bretonne. À première vue, tout les sépare, que ce soit la classe sociale ou les aspirations professionnelles – l’une aspirant à devenir gérante de dancing, l’autre à enseigner à la Sorbonne. Malgré ces différences apparentes, une confiance mutuelle s’établit, conduisant ces deux protagonistes aux histoires personnelles énigmatiques à se marier et à entamer une nouvelle vie, avec l’espoir d’accéder, enfin, au bonheur et à une vie affranchie des fantômes du passé. Cependant, les spectres des hontes antérieures les guettent, les rattrapant à des moments divers, sans pour autant que la solidarité entre ces âmes tourmentées ne se brise.

Dans une France d’après-guerre toujours marquée par les séquelles de l’occupation, Madeleine, une serveuse et mère célibataire interprétée par Anaïs Demoustier, croise le chemin de François, un jeune thésard en archéologie joué par Vincent Lacoste, lors d’une rencontre fortuite sur une plage bretonne. À première vue, tout les sépare, que ce soit la classe sociale ou les aspirations professionnelles – l’une aspirant à devenir gérante de dancing, l’autre à enseigner à la Sorbonne. Malgré ces différences apparentes, une confiance mutuelle s’établit, conduisant ces deux protagonistes aux histoires personnelles énigmatiques à se marier et à entamer une nouvelle vie, avec l’espoir d’accéder, enfin, au bonheur et à une vie affranchie des fantômes du passé. Cependant, les spectres des hontes antérieures les guettent, les rattrapant à des moments divers, sans pour autant que la solidarité entre ces âmes tourmentées ne se brise.

En arrière-plan de ce drame sentimental, se dessine une France des années 1950-1960, en clair-obscur, toujours imprégnée de la pesanteur morale de l’époque, notamment la répression de l’homosexualité, dont la honte est profondément enracinée chez François. Également, le film brosse le portrait d’une France en pleine transformation, marquée par la violence et avide de plaisirs, comme en témoignent les nombreuses et longues scènes de beuverie avec les soldats américains ; une France exprimant une soif de vivre et de liberté. L’expression du désir devient d’ailleurs le leitmotiv du film, avec d’un côté un désir homosexuel masculin réprimé, et de l’autre un vibrant désir féminin, affirmé par Madeleine.

Ce film, ponctué de rebondissements, offre une riche réflexion sur la puissance destructrice du mensonge, sur le masque social, avec des références notables au Portrait de Dorian Gray d’Oscar Wilde. L’amour maternel, et notamment la violence du silence et de l’ignorance, sont également des thèmes explorés par le film. De manière plus générale, il soulève des questions sur la fragilité du bonheur, exposé à toutes les influences de la jalousie personnelle et de la brutalité de la société. Une mention spéciale doit être faite à Vincent Lacoste, qui incarne avec délicatesse et justesse un jeune homme pudique et sensible.

Les deux heures défilent à une vitesse saisissante. Mis à part quelques scènes, notamment à Châteauroux, qui traînent en longueur, le scénario et la réalisation demeurent dynamiques. Un véritable coup de cœur cinématographique en cette fin d’année 2023.

Nos Desserts :

- Cette année, au Comptoir, nous avons interviewé Erwan Desbois sur son ouvrage Hideo Kojima, aux frontières du jeu

- Nous sommes revenus sur le film culte de David Fincher, Fight Club

- Nous avons analysé The Truman Show à la lumière du concept d’hyperréalité de Baudrillard

- Nous nous sommes entretenus avec la réalisatrice Fanny Molins autour de son film Atlantic Bar

- Nous avons critiqué l’adaptation ciné de L’Établi de Robert Linhart

- Nous avons interviewé Adrien Dénouette à propos de son essai Nik ta race. Une histoire du rire en France

- Nous avons même imaginé une petite fiction : Very bad mood

- Retrouvez nos sélections ciné de 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 et 2015

- Et notre revue papier (trois numéros parus) à commander en ligne

Catégories :Shots et pop-corns